WEBページで読む Enjoy Your Life 子どもシリーズ

「Enjoy Your Life」シリーズは「いきいきと生きることを支える理学療法」をコンセプトに、ライフステージごとに国⺠の疾病予防・健康増進に関する情報をお届けします。

はじめに

人生にはさまざまなライフステージがありますが、どの時期も楽しみながら過ごすことが、心身の健康を保つ上で大切です。理学療法士は、個々の身体機能の向上や障害の予防を目指すだけでなく、心と体が調和した、より充実した人生をサポートしています。

子どもたちの成長過程においては、遊びや運動を通じて体を動かすことが、健全な発育に不可欠です。

本冊子「Enjoy Your Life」は、そうした子どもたちの身体活動や発育をサポートすることを目的に作成しました。

子どもたちが運動不足に陥ることなく、楽しく体を動かし、スポーツや外出の楽しさを体験できるよう、理学療法士の専門的な視点から説明しています。親御さんや学校関係者のみなさまにもお役立ていただける内容となっていますので、ぜひ日々の生活や指導にお役立てください。

子どもたちがどのような環境にあっても、安心して体を動かし、活動的な生活を楽しめるよう、このページが皆さまの役に立つことを願っています。

楽しく身体活動を高めてすこやかに

1. 身体活動量って何?

身体活動は、筋肉を使ってエネルギーを消費する全ての活動のことです。幼少期においては、体育の授業やスポーツクラブでの運動など、健康や体力の維持・増進を目的とした活動の総量となります。計画的・定期的に実施される「運動」と日常生活での通学や家事のお手伝いなどの「生活活動」を含んでいます1)。

2. 身体活動は健康に良いの?

幼少期の身体活動量は、運動能力の向上や運動習慣を身につけるために重要であるだけでなく、肥満や体力の低下を予防して、将来的な生活習慣病のリスクを避けることにつながります。

身体活動のチェックポイント

- □ 中強度以上の身体活動を1日60分以上行っている。

- □ 高強度の身体活動や筋肉・骨を強化する身体活動を週3日以上行っている。

- □ 座りっぱなしの時間、特にスクリーンタイム(テレビやスマートフォンなどの視聴時間)は1日2時間未満である。

※中強度とは、日常の中でできる「早歩き」や「階段の上り下り」などの運動以上の激しい運動を指します。 また、高強度とは、「ゆっくりしたジョギング」や「山登り」「水泳」などが該当します。

世界保健機構(WHO)「身体活動及び座位行動に関するガイドライン(2020年)」2)および カナダ生理学会24時間行動ガイドライン3)より作成

3. 身体活動を習慣にするコツ

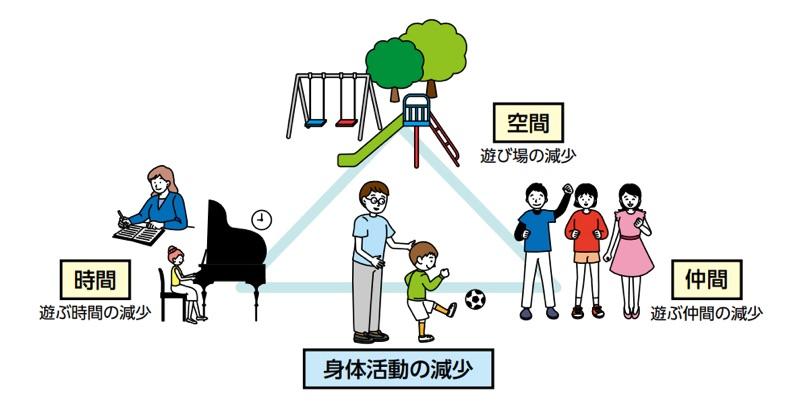

都市化や少子化が進んできたことは、社会環境や人々の生活様式を大きく変化させ、子どもにとって遊ぶ「空間」「仲間」「時間」の「3間」の減少を招き、身体活動を減少させています。子どもは、環境の影響を大きく受けるため、身体活動を習慣にするためには、適切な環境を作ることが大切です。

1)家族で動く

両親が運動をする子どもは、身体活動量が高いことが知られています。親が定期的に運動習慣を持っていると、子どもにも影響を与えて運動に対する動機づけが高まります。両親が運動を行えない場合でも、兄弟や祖父母など家族が関わって運動することによって、運動習慣が自然と身につくことになります。運動習慣がない家庭でも、駅や施設でエレベーターを使うところを階段に変えたり、近くの買い物に自転車や徒歩で行ったりするなど、身近なところから運動習慣を身につけていくことが大切です。

2)運動をする仲間の中に入る

子どもたちは、集まって近所の公園などで遊ぶ機会が減ってきていますが、一方でさまざまな習い事ができる機会は増えています。昔から人気のスイミングや体操教室をはじめ、野球やサッカーなど集団で行うスポーツに関わることによって、身体を動かす機会と仲間を増やすことができます。実際に、操作系スキル(投げる、蹴るなど)が高い子どもは身体活動量も高いことが分かっています4)。

最近では、送迎や当番など親の負担が少なく始められる課外活動なども増えてきています。子どもの将来的な健康と成長を考える上で、興味のある運動に参加して運動する機会や経験を増やせる生活環境を整えましょう。

4. 運動が上手くなるコツ

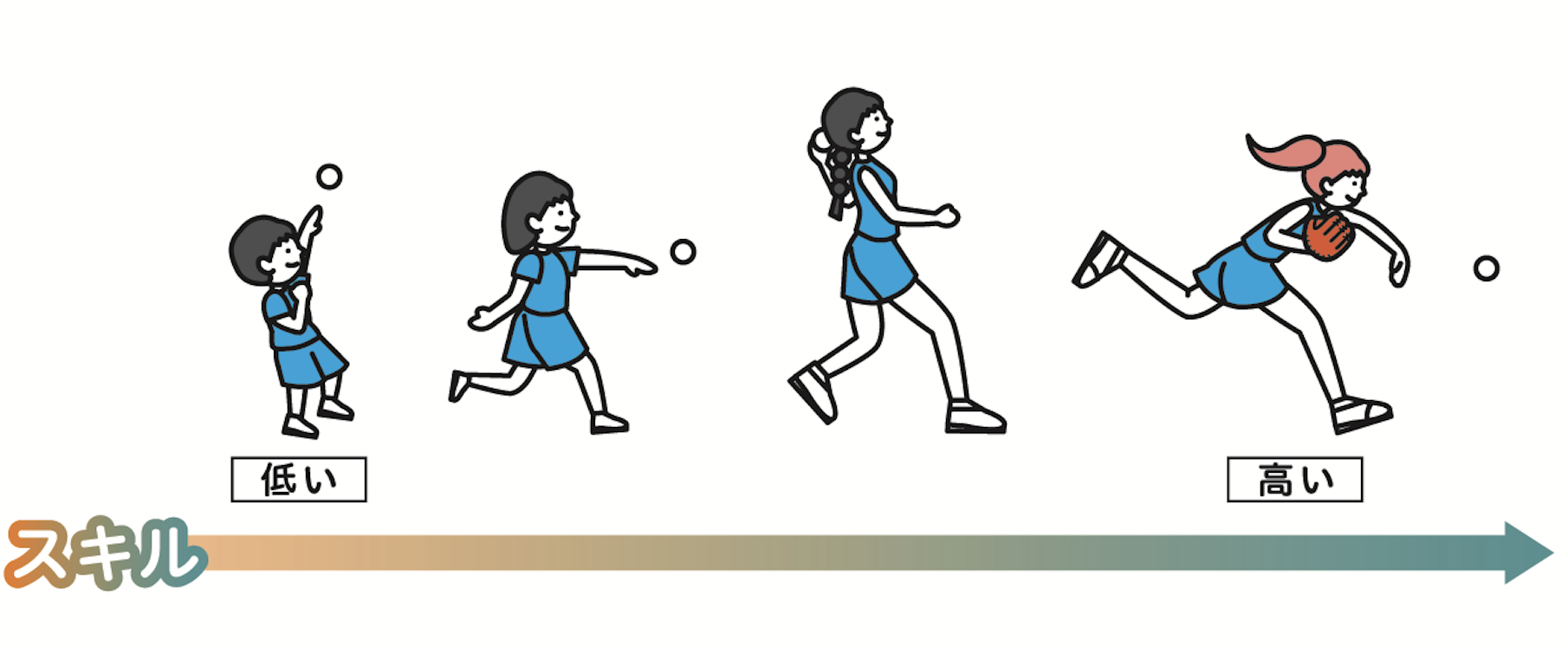

身体を動かさない理由の一つは、運動が上手くできないことにあります。自分自身が運動を苦手だと感じると運動の機会に参加しなくなり、身体活動量が減っていきます。走る、投げる、跳ぶなどの基本的な運動スキルを高めることは、その後の専門的なスポーツ動作につながるだけでなく、身体活動量にも影響を与え、子どもの健やかな成長に欠かせません。

1)できることを増やしていく

基本的な運動スキルは、取り組むことで徐々に上手くなっていきますが、発達には段階があり、いきなり上手くはできません。「やれば、できる」は逆に言うと、「やらないと、できない」ということです。目的とする運動ができる課題や環境を考えて、できることを徐々に増やしていくことが大切です。例えば、ボールを投げられない子どもでも、しっかりと握れるボールで、適当な重さのものであれば、投げることができます。目安となる対象物を置く、少しずつ距離を遠くする、速く投げるなど、スキルが獲得できる環境と課題を設定することが運動を上手くするコツになります。

2)全力を出す

運動スキルを向上させる方法の原則として、常に全力を出す機会を設けることが重要です。「走る」動作においても、日常生活では全力で走る機会は意外と多くありません。鬼ごっこのように相手が全力で追いかけてきたり、凧揚げのように全力で走らないと上手に凧が揚がって行かない状況を作ったりすることで、子どもの能力が引き出されます。

運動の発育を楽しく促すために

1. 発達性協調運動症(DCD)って何?

からだの機能には問題がないにも関わらず、運動のぎこちなさと新しい運動スキルの獲得の難しさを主症状とする神経発達症の一つとして発達性協調運動症(Developmental Coordination Disorder: DCD)があります。DCDのあるお子さんでは運動のぎこちなさのために学校生活や日常生活に困難をきたしてしまいます1)。

2.DCDの症状とは?

DCDのあるお子さんでは、図1のように様々な運動スキルに困難がみられます。

3.DCDの原因とは?

人間は運動に失敗した際、その経験をもとに運動を改善していくことができます。また、子どもは日常生活での多くの運動スキルを、両親や周囲の人の動きを観察し、真似をすることで身につけていきます。さらに、運動スキルは成功体験を積み重ねることで強化されていくものです。しかし、DCDのお子さんでは、こうした脳の運動学習機能が十分でないことがわかっています。

4.DCDのお子さんに生じやすい心の問題

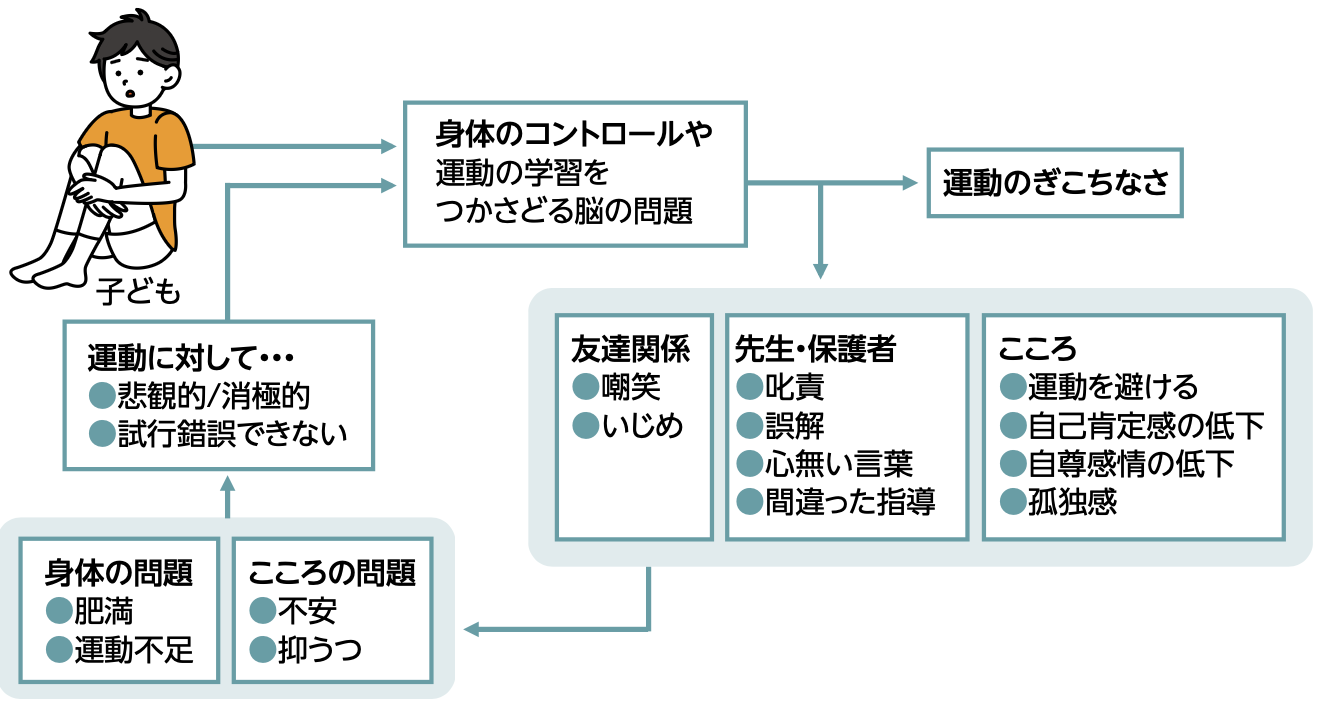

DCDのあるお子さんは、運動のぎこちなさから運動に対する楽しみや興味が低下しやすくなります。特に子どもにとって、運動が上手にできるかどうかは自己肯定感や自尊感情に大きな影響を与えます。さらに、学校での活動の約半分は書字活動であり、体育の授業、図画工作、運動会、新体力テストなど、運動のぎこちなさが明らかになる場面が多く存在します。このため、DCD のあるお子さんでは、自己肯定感や自尊感情が低下しやすくなります。また、子ども同士の遊びには、追いかけっこや遊具を使った遊び、サッカーや野球など、運動を伴うものが多くあります。

図2:DCDのお子さんに生じやすい心の問題2)

図2:DCDのお子さんに生じやすい心の問題2)

DCDのあるお子さんは、これらの遊びについていけず、孤独感を感じることも少なくありません。さらに、DCDのあるお子さんでは全身の筋緊張が低いことが多く、一生懸命取り組んでいても「ダラダラしている」「怠けている」と誤解されがちです。そのため、先生や保護者などの大人から「もっとしっかりしなさい」「怠けるな」といった批判を受けることもあります。時には、「あの子は運動が上手なのに、どうしてあなたはそんなに運動神経が悪いの?」という心ない言葉をかけられることもあります。また、根性論に基づき、配慮のない指導を受けることもあり、繰り返し練習を強要されることがあります。こうした状況に加え、体育の授業などで友達から嘲笑の的にされたり、決して許されることではありませんがいじめの対象になったりすることもあります。DCDのあるお子さんでは、運動のぎこちなさに加えて、こうした周囲の環境の要因が加わることによって、しばしば不安障がいや抑うつなどの心の問題に発展することも少なくありません(図2)。

5. 大人が示すべき姿勢

DCDのお子さんは、運動を試行錯誤して学ぶことが苦手ですが、時間をかければ学習できる運動スキルも多く、全く学習できないわけではありません。ゆっくりと課題に取り組んでいる子を見て、イライラしたり、急かしたりせずに、笑顔で待ってあげることが大切です。

また、DCDのお子さんは褒められるような成功体験の機会が少ないため、たとえ時間がかかっても、できたことを共に喜び、しっかりと褒めてあげましょう。たとえできなかったとしても、取り組んだ努力を認めてあげることで、次へのチャレンジへの意欲を引き出すことができます。そして「たかが運動、されど運動」の心を持ちましょう。例えば、縄跳びは義務教育で頻繁に行われる運動です。こうした運動は子どもの体力向上のために大切ですが、重要なのは縄跳びができなくても大人になって困ることはほとんどないという点です。周りの大人は、「運動ができなくても大丈夫」や「運動ができなければいけない」という極端な考えに偏らないようにしましょう。大切なのは、「運動ができなくても人生は楽しく過ごせる」ということを理解しつつ、もし子どもが運動をできるようになりたいと望むのであれば、一緒に取り組み、たとえ結果が思うようにいかなくても、温かく、また冷静に見守り支えてあげるという姿勢を持つことです。

6. 運動スキルを向上させるコツ

- ・「できないから」という理由で目標を押し付けず、子ども自身が「本当にやりたい」「できるようになりたい」と思うことを目標にしましょう。

- ・上手になることを求めるのではなく、子どもが自分なりの方法を見つけられるようにサポートしましょう。指導者と子どもという一方的な関係性ではなく、共に目標に向かって進むパートナーとしての姿勢が大切です。

- ・初めのうちは成果よりも取り組む姿勢や努力を褒めましょう。また、「すぐにできなくても大丈夫」という安心感を与えることも大切です。

- ・褒める際には、何が良かったのかを具体的に伝えることも重要です。

- ・嫌いな運動をそのまま練習するのではなく、子どもの趣味や興味を活かして、楽しく練習できる工夫をしましょう。

- ・教えるときは「よく頑張ってるね」と褒めてから「こうしてみたらどうかな?」といった提案型の声かけをしましょう。「違う」「失敗」「間違い」といった否定的な言葉は避けましょう。

- ・運動スキルは短期間では獲得できません。子どもが毎回達成感を感じられるように、目標までの過程を細かいステップに分けて、継続的に取り組むことが大切です。

障がいがあっても外出・スポーツを楽しもう!

医療的ケアが必要だとお出かけは難しい?

「気軽に外出ができない!」という声をよく耳にします。身体に不自由があったり、医療的ケアが必要な方は出かけること自体が大変なことも少なくありません。そんな時は「〜だから出かけられない」ではなく「出かけるためにはどうしよう?」と考えてみるのも良いかもしれません。外出と外出先でのアクティビティを楽しむためのヒントとして、お出かけ時のポイントを事例と共に紹介します。

お出かけ先で楽しめるアクティビティは?

「せっかく外出したら一緒にアクティビティを楽しみたい!」「でも、障がいがあると出来ることは少ないよね・・・」こんな声も良く聞きます。障がいがあっても楽しめるアクティビティは沢山あります。アクティビティの準備や方法に困ったときは、遠慮なく理学療法士や専門機関に相談してみましょう。

様々なスポーツやレクリエーションがあります!

ケース1:プールに出かけよう!楽しもう!

Step1 準備するもの

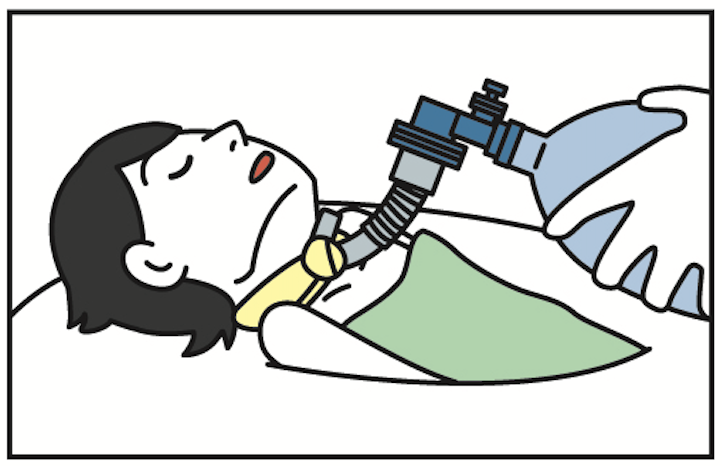

- 必要な医療的ケア機器:気管カニューレ周囲の防水保護、胃ろうチューブなど

- 水着:着脱容易なもの、ラッシュガードで胃ろう部保護

- 酸素ボンベを運べるバッグなど

- 骨折予防に役立つ浮き具など

呼吸器を使う方はお風呂でバッグバルブマスクの使用に慣れておくと良いです。酸素療法を実施している場合はボンベを容易に運べるバッグや容器も準備しましょう。

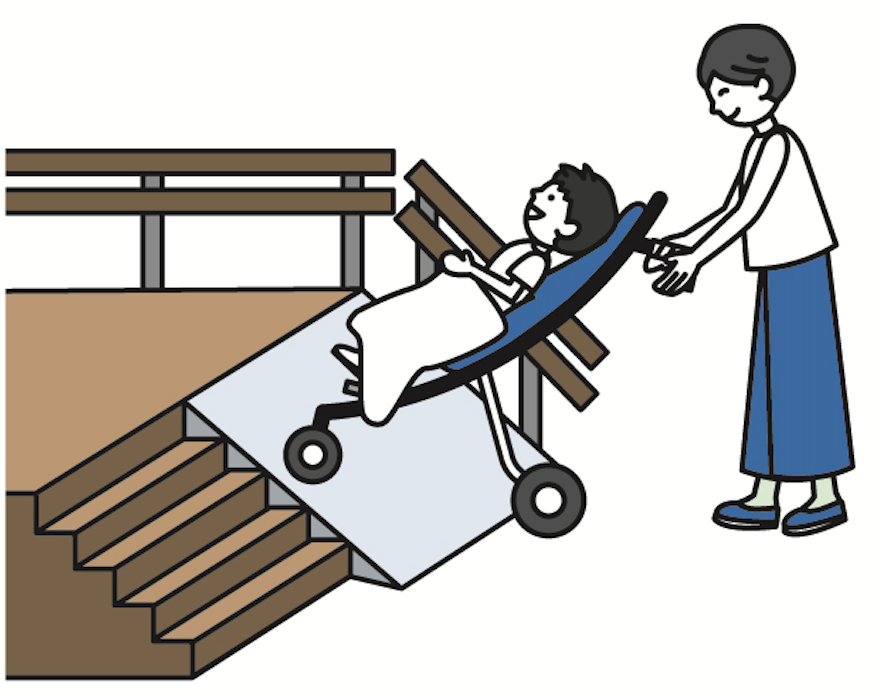

Step2 場所の確認と移動

- 出入口:スロープなど車いすの通路

- 更衣室:家族更衣室など座ったり横になれる場所

- プールサイド:車いすを置く場所(レジャーシートやビニール袋でぬれない工夫も)

Step3 いざ実践!

- まずは楽しむことを優先に、浮いてみる・流れてみる

- 慣れてきたら自力で泳いでみる

- 低体温に要注意! 採暖室やジャグジーも利用しましょう。

- 気管孔のある方は水の流れ込みに要注意。胸が常に水上に出ている姿勢を保ちましょう。

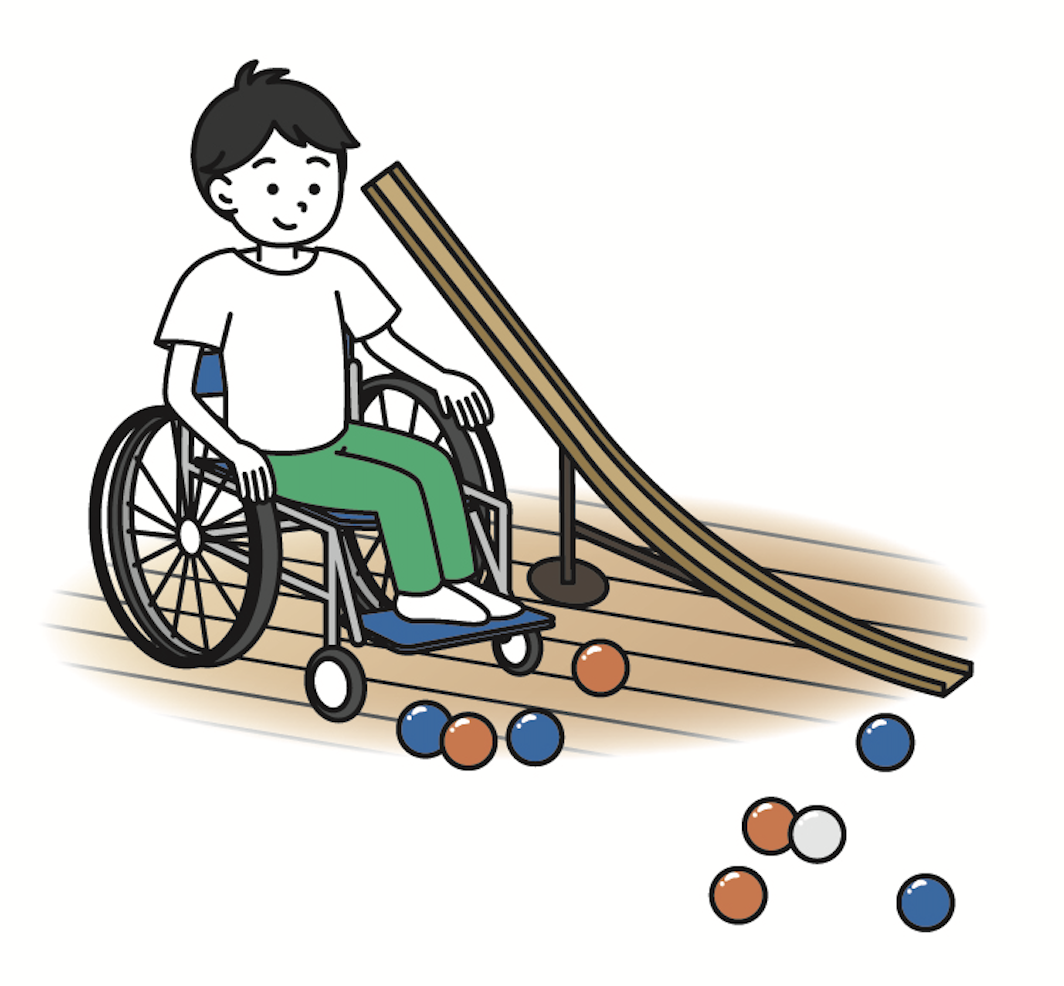

ケース2:体育館へ出かけてボッチャをやってみよう!

Step1 準備するもの

- ボールセット、ランプ(坂状の道具)

- 水分補給、汗拭きタオル

ランプやボールは障害者スポーツセンターや福祉センターなどで貸し出しをしているところもあります。

Step2 場所の確認と移動

- 出入口:スロープの有無

- エレベーターの有無

- 更衣室:車いすで利用できるか

- 多目的トイレの有無

- 土足禁止エリア:タイヤカバーもしくは清拭できる準備

Step3 いざ実践!

- まずはボールを投げたり他のボールにぶつけたりして遊んでみましょう。

- ルールを確認して、ゲームをやってみましょう。楽しむための独自のルールで構いません。

- 難しいことや「もっとこうしたい」などあれば、指導員や理学療法士にも聞いてみてください。より楽しめる方法を教えてくれるかもしれません。

慣れてきたら大会などにも出てみよう!

慣れてきたら大会などにも出てみよう! お出かけはハードルが高い?

- ✔まずは近場から出かけてみよう!

まずは散歩から。「あれとこれと準備して〜」とお出かけのプロセスを楽しんでみましょう。シミュレーションできることが大切です。はじめてのお出かけは玄関前まででも良いでしょう。 - ✔近くの公共施設、ショッピングモールに行ってみよう!

おやつやご飯を持ってピクニックに行くのも良いですね。お友達やボランティアの方など一緒に行ってくれる人に声かけてみるのもよいでしょう。 - ✔イベントに参加してみよう!電車など利用してみよう!

福祉団体などが主催するイベントなら、現地での不安を相談しやすい場合もあります。 - ✔家族で遠出してみよう!

お出かけ先での酸素などのケア物品が必要な場合は専門家や業者に相談してみましょう。

お出かけの時に持っておきたいもの

- ✔ビニール袋、ポリ袋(何にでも使える!)

- ✔レジャーシート:横になれる場所の確保

- ✔携帯食、栄養(お子さんの食事形態に合わせて)

- ✔充電器(モバイルバッテリー)

- ✔タオル、ブランケット、ティッシュ

- ✔日よけ(折り畳み傘など)

家族や介助者の健康も大事!

お出かけではお子さんの身体を動かす機会や移乗の回数が増えます。これはお子さんの健康にとってはとても良いことですが、ご家族も一緒に動く必要が出てきます。これを負担と思わずに一緒に楽しめるようになるためにも、日ごろから簡単な運動としてストレッチなどをしておくとよいでしょう。

まずは楽しみながら1 つ1 つやってみましょう。人に頼ることも大事です。

スポーツを楽しむために(ケガ予防)

1.「ストレッチしないとケガするぞ〜」はほんと?

スポーツを楽しむためには正しい情報を知ることが重要です。例えば、体育の授業やスポーツの前に、「ストレッチしないとケガするぞ〜」と言われた経験はありませんか? さて、これは真実でしょうか? みなさんは今まで、コーチや先生の言われるがままに、アキレス腱のストレッチなどを運動前にしていたと思いますが、これが本当にケガの予防になっているか、考えたことはありますか? ここでは、ストレッチの正しい知識を示すとともに、運動前後に行うべきストレッチを紹介したいと思います。

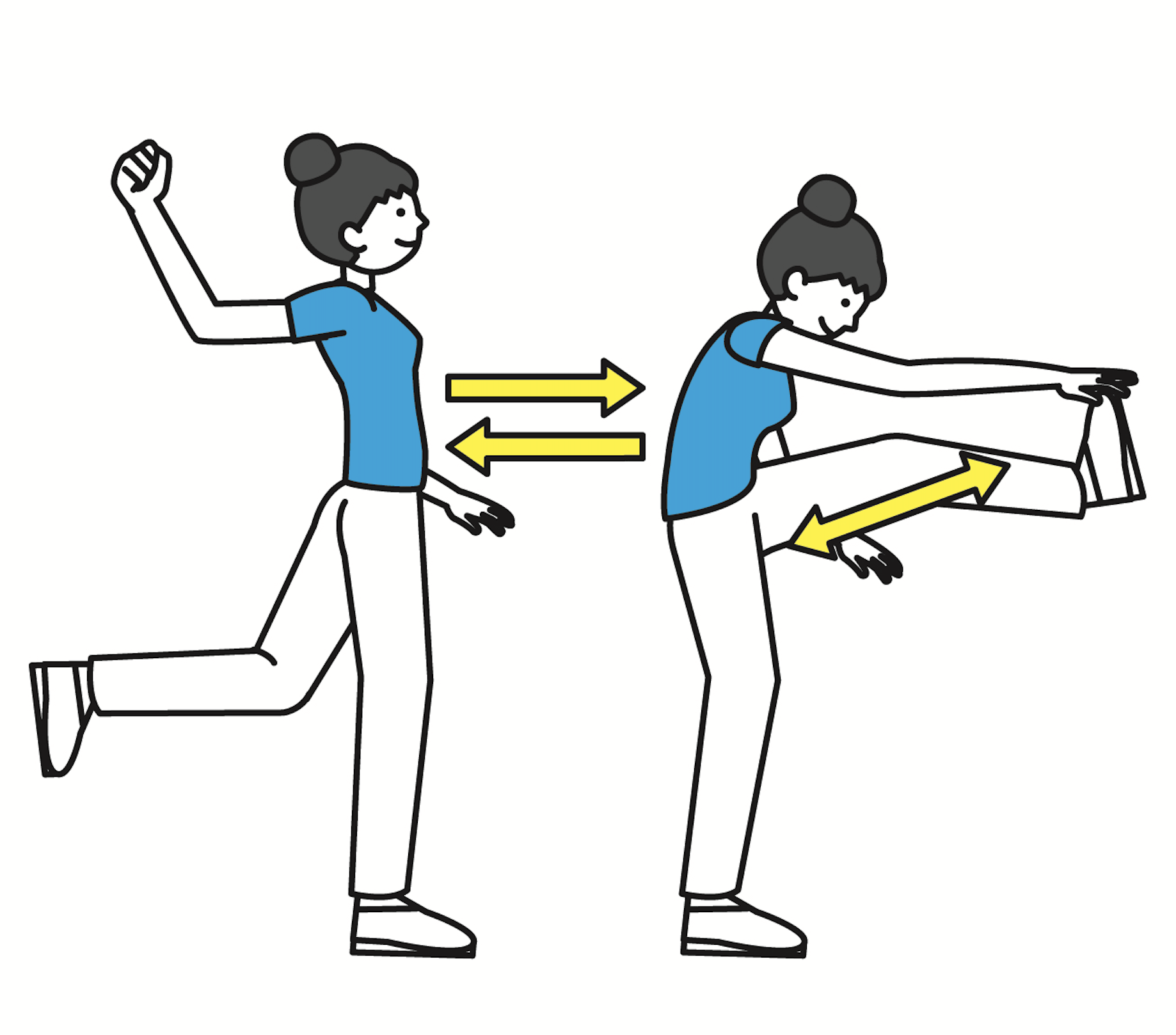

2. ストレッチの種類

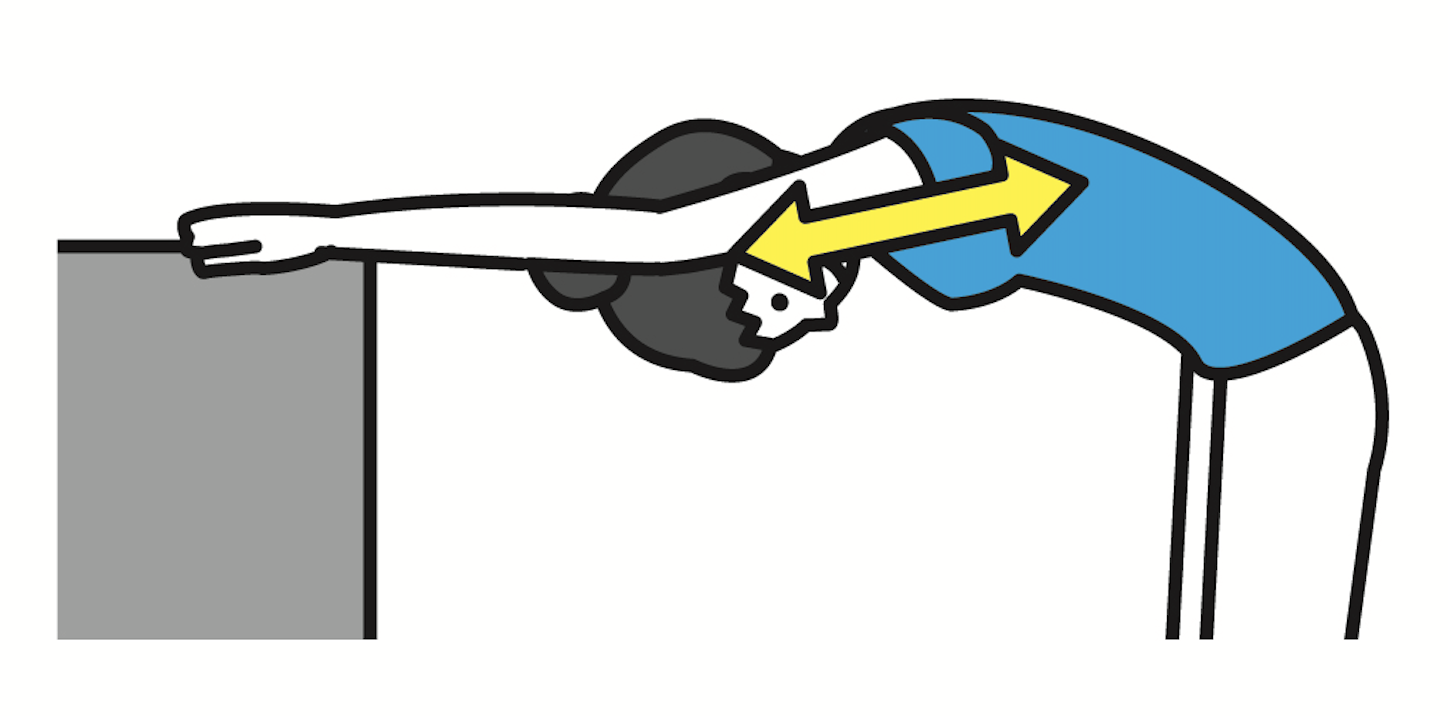

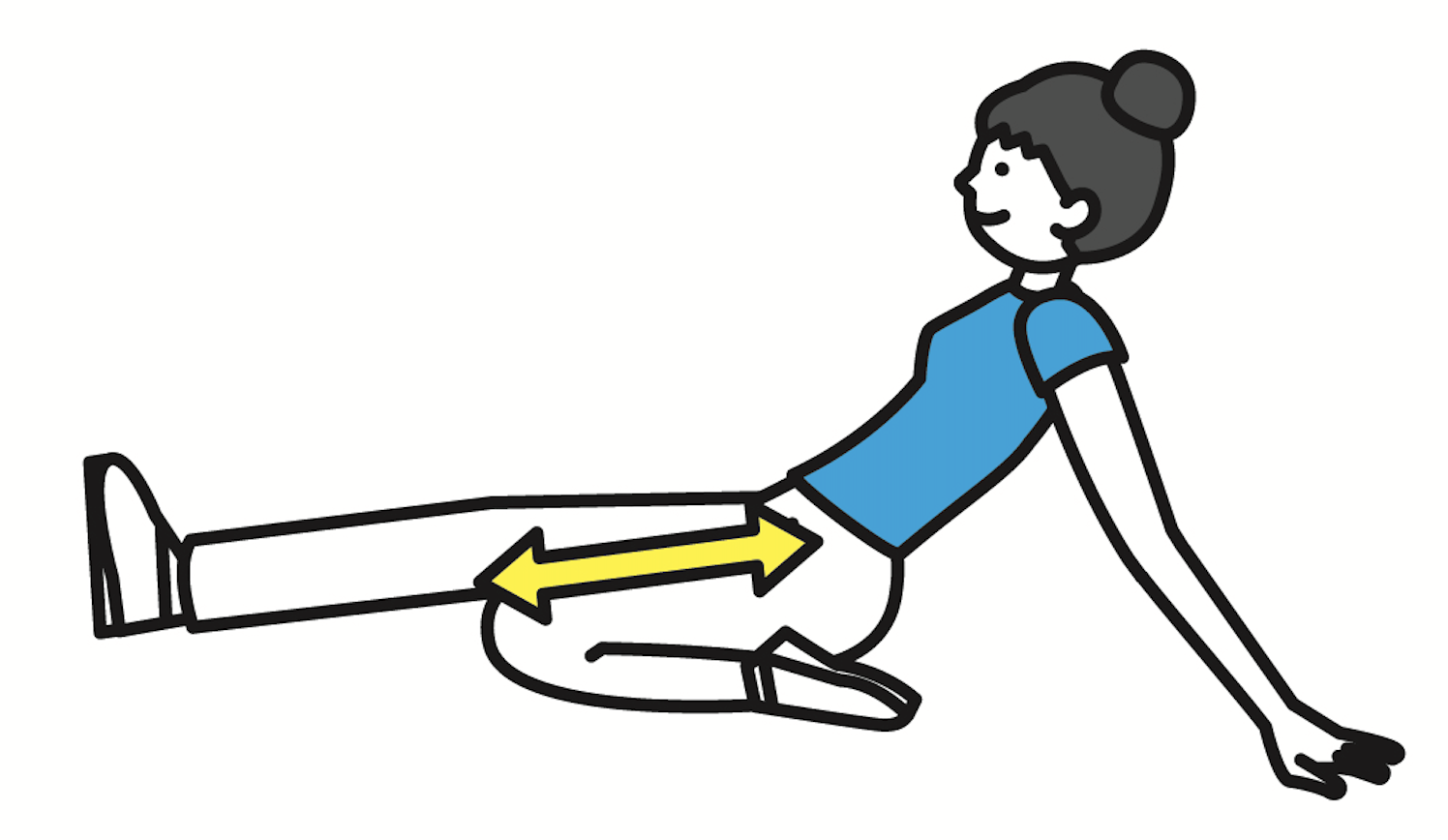

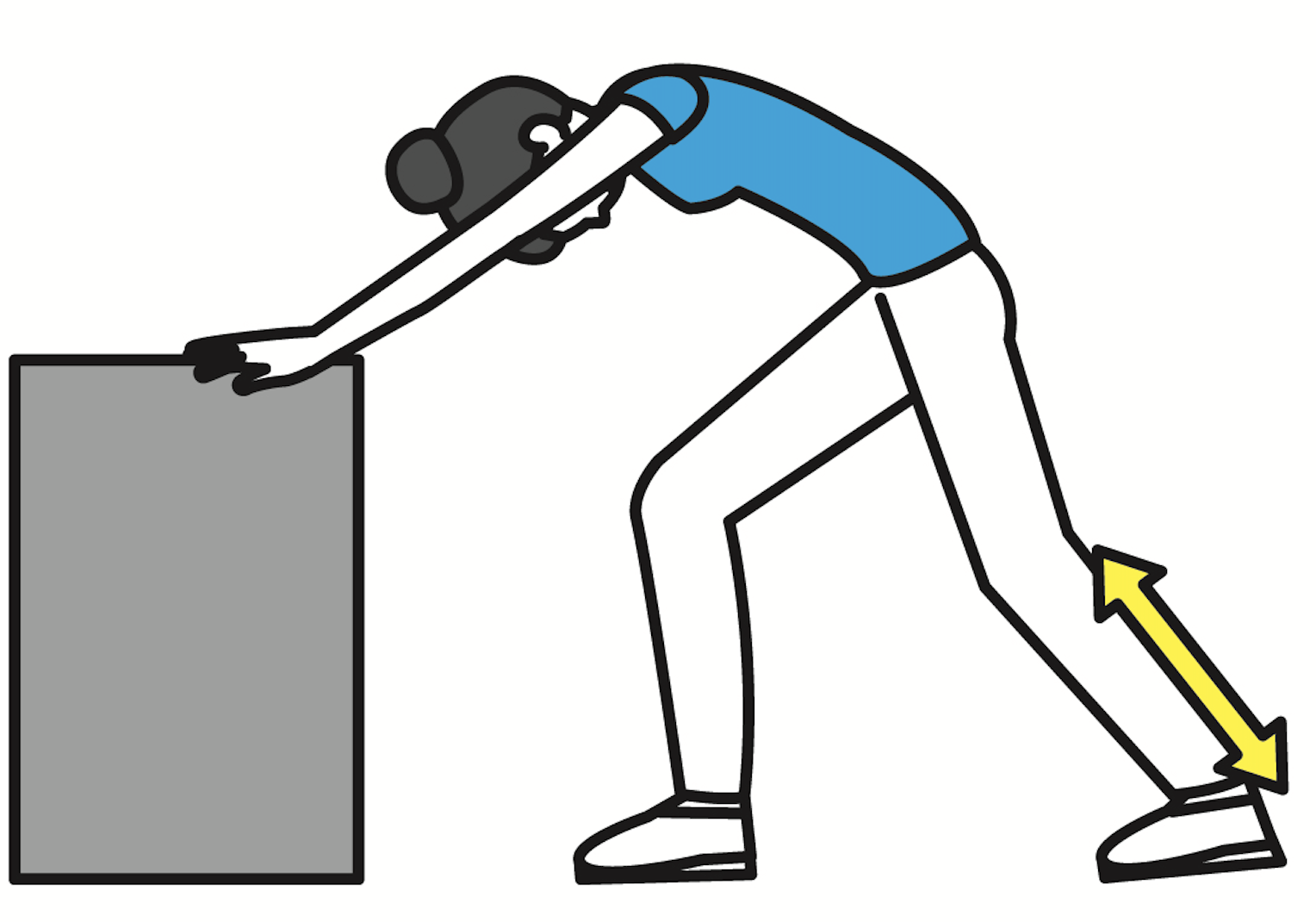

ストレッチとは筋肉や腱を伸ばす手技で、大きく2種類に分けられます。関節をゆっくり動かし、動きが止まったところで数秒間筋肉を伸ばす「静的ストレッチ」と、体を大きく動かし、その反動を利用して筋肉を伸ばす「動的ストレッチ」です。代表例として、ハムストリングス(もも裏の筋肉)の静的ストレッチは長座体前屈(図1)、動的ストレッチは足を大きく前後に振るストレートレッグマーチなどがあります(図2)。

多くの方になじみがあるのは,前者の静的ストレッチかと思います。しかし、静的ストレッチを行うと直後の筋力や運動パフォーマンスを低下させることが多くの研究で明らかにされています1)。さらに、ケガの予防についても静的ストレッチがケガを減らす科学的な根拠はなく、筋や腱に対するケガ予防の効果も限定的である、と結論付けられています2)。

3. 運動『前』にするべき準備運動

では、運動前にすべき運動は何かというと、動的ストレッチになります。動的ストレッチは関節を大きく動かしながら筋肉を伸ばす手技であり、サッカーのウォーミングアップでよく用いられる「ブラジル体操」が代表的です。動的ストレッチを行うことで、運動パフォーマンスを落とすことなく、ケガのリスク軽減にもつながることが明らかにされています3)。つまり、コーチに言われた「ストレッチしないとケガするぞ〜」は「(動的)ストレッチしないとケガするぞ〜」が正しいことになります。

ただ、みなさんは動的ストレッチと言われても、どのような運動をすればよいか、ピンとこないかもしれません。そこで、各競技団体が推奨する傷害予防プログラムを是非参考にしてください。例えばサッカーであれば、練習・試合前に実施するとよいエクササイズを「11+」と名付けて、日本サッカー協会のホームページに全て掲載しており、どなたでも動画を見ることができます4)。本プログラムの起源は国際サッカー連盟FIFAが考案した「FIFA 11」であり、多くの研究でその効果が証明されています5)。競技団体が考案したプログラムであることから、競技特性を大いに踏まえた内容になっており、ケガ予防だけでなくトレーニングとしても有用です。

一度、みなさんが取り組んでいる競技の傷害予防プログラムを、ぜひ調べてみてください。

4. 運動『後』にするべき整理運動

一方、静的ストレッチは運動後に行うとよいストレッチです。目的としては、次の日に疲れを残さないよう疲労回復を狙ったものになります。その日の運動で疲れた部位や筋肉痛になりそうな筋肉を20〜30秒ほどかけてゆっくり伸ばしてください。特に、スポーツでは腕や足など大きい筋肉が疲れやすいため、重点的にストレッチすると効果的です(図3)。

注意点としては、呼吸を止めないこと、反動をつけないこと、の2点です。時折、一生懸命伸ばそうと、息を止めながら反動をつけて伸ばしている方を見かけることがあります。呼吸を止めると筋肉の疲労回復に必要な酸素が行き届かず、反動をつけると筋肉が縮もうとしてしまい、効果が減少します。

また、冷水と温水を交互に行う「交代浴」や疲労した筋肉を氷などで冷やす「アイシング」は疲労回復に有効とされています6)。一度試してみてはいかがでしょうか?

(A:背中と脇の筋肉、B:胸の筋肉、C:腿の前の筋肉、D:ふくらはぎの筋肉)

図3:静的ストレッチの例

*反動をつけずに、20〜30秒かけて伸ばす

*呼吸をとめずに行う

*無理をせず、ゆっくりと痛みがない範囲で行う

5. スポーツ現場に正しい情報を!

ケガの予防を目的に、運動前にはウォーミングアップを含めた動的ストレッチ、運動後には静的ストレッチを行うべきであることを紹介しました。スポーツ現場では従来からの伝統や習慣を重んじるためか、科学的ではないトレーニングが行われがちです(例:練習中に水を飲んではいけない!)。

正しい情報を活用し、末永くスポーツを楽しむためのお役に立てれば幸いです。

出典

楽しく身体活動を高めてすこやかに

1) 厚生労働省 . 健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001171393.pdf 閲覧日 2024.9.1

2) 日本運動疫学会、国立健康・栄養研究所、東京医科大学公衆衛生学分野.WHO 身体活動・座位行動ガイドライン 2020(日本語訳)

http://jaee.umin.jp/doc/WHO2020JPN.pdf 閲覧日 2024.9.1

3) Canadian Society for Exercise Physiology.

Canadian 24-Hour Movement Guidelines for the Children and Youth (5-17 years): An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep.

https://csepguidelines.ca/guidelines/children-youth/ 閲覧日 2024.9.10

4) Cohen KE et al. Fundamental movement skills and physical activity among children living in low-income communities: a cross-sectional study. Int J Behav Nutr Phys Act 11, 49 (2014).

運動の発育を楽しく促すために

1) Blank R et al. International clinical practice recommendations on the definition, diagnosis, assessment, intervention, and psychosocial aspects of developmental coordination disorder. Dev Med Child Neurol. 2019 Mar;61(3):242-285. doi:10.1111/dmcn.14132.

2) 信迫悟志.発達性協調運動障害(DCD).『子どもの感覚運動機能の発達と支援 改訂第2版』儀間裕貴・大城昌平(編),メジカルビュー社 , 2024.

スポーツを楽しむために(ケガ予防)

1) Simic L et al. Does pre-exercise static stretching inhibit maximal muscular performance? A meta-analytical review. Scand J Med Sci Sports 23(2):131-148, 2013

2) Small K et al. A systematic review into the efficacy of static stretching as part of a warm-up for the prevention of exercise-related injury. Res Sports Med 16(3):213-231, 2008

3) Herman K et al. The effectiveness of neuromuscular warm-up strategies, that require no additional equipment, for preventing lower limb injuries during sports participation: a systematic review. BMC Med 10:75, 2012

4) 11+ 日本語版.公益財団法人 日本サッカー協会.

https://www.jfa.jp/medical/11plus.html 閲覧日 2024.9.28

5) Kilding AE et al. Suitability of FIFA's "The 11" Training Programme for Young Football Players - Impact on Physical Performance. J Sports Sci Med 7(3):320-326, 2008

6) Chen R et al. The effects of hydrotherapy and cryotherapy on recovery from acute post-exercise induced muscle damage-a network meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord 25(1):749, 2024