WEBページで読む Enjoy Your Life 大人シリーズ

「Enjoy Your Life」シリーズは「いきいきと生きることを支える理学療法」をコンセプトに、ライフステージごとに国⺠の疾病予防・健康増進に関する情報をお届けします。

はじめに

人生にはさまざまなライフステージがありますが、どの時期も楽しみながら過ごすことが、心身の健康を保つ上で大切です。理学療法士は、個々の身体機能の向上や障害の予防を目指すだけでなく、心と体が調和した、より充実した人生をサポートしています。

成人期は、人生の中でも特に活動的で変化に富んだ時期です。仕事や家庭での新たな役割、体力や健康への意識の変化、そして趣味やスポーツとの新しい出会いなど、多くの挑戦と機会が待っています。

本冊子「Enjoy Your Life」大人シリーズは、青年期から壮年期にかけての充実した生活をサポートすることを目的に作成しました。「青年期の生涯スポーツ」「壮年期の生涯スポーツ」「労働者の健康・安全」「仕事と治療の両立支援」という4つの重要な場面に焦点を当て、理学療法士の専門的な視点から説明しています。日々の生活や仕事の中で、健康的に、そして楽しみながら体を動かし、充実した人生を送れるよう、実践的なアドバイスを紹介しています。働く世代の方々やその周囲の方々にも参考にしていただける内容となっていますので、ぜひ日々の生活や職場での健康管理にお役立てください。

成人の皆さまがどのような環境にあっても、いきいきと活動的な生活を楽しめるよう、この冊子が皆さまの人生をより豊かにする一助となることを願っています。

人生をより豊かに! 青年期の生涯スポーツ

1. 青年期はどんな時期?

青年期は、おおむね18歳ごろから39歳ごろまでを指します。この時期は、心身の成長やライフスタイルが子どもから大人へ移行する大切な時期です1)。身体機能では、筋力・持久力・瞬発力などがピークに達し、スポーツ活動が大きく進展する時期でもあります。競技としてスポーツを行う場合は、体力の充実により、高度な技術の習得や、より高いレベルを目指して限界に挑戦することが奨励されます。一方で、学校の卒業や就職といった生活の変化により、継続的なスポーツ活動の機会が減少することもあり、環境の変化に応じて、新しいスポーツの楽しみ方を模索する必要があります。この時期は、スポーツ活動を通じて人生を豊かにする「生涯スポーツ」を考えるうえで重要な時期です2)。

また、青年期は、将来にわたる健康的な生活の基盤を築く時期でもあります3)。そのため、青年期にスポーツを習慣化することで、心身の健康と社会的な成長を促すことが期待できます。

運動機能の向上とケガの予防4)

青年期は、筋力や柔軟性、バランス能力などの運動機能が向上します。適切にスポーツを行うことで、ケガの予防や運動機能の向上につながります。

生活習慣病の予防と健康寿命の延伸4)

青年期にスポーツを習慣化することは、生涯を通じた生活習慣病の予防や機能低下の防止に役立ちます。定期的にスポーツを行うことは、肥満、糖尿病、心疾患のリスクを低減させ、長期的な健康維持と健康寿命の延伸が期待されます。

心の健康の維持4)

スポーツはストレスの軽減や精神的な健康維持にも役立ちます。うつ病や不安の予防、自己効力感の向上に効果があることが分かっており、生活の変化が多い青年期においては、心身の健康維持に大きな役割を果たします。

社会的スキルの育成と自己表現4)

青年期のスポーツ体験は、協調性やリーダーシップ、問題解決能力を養う機会となり、社会的なつながりを形成します。また、自己肯定感や達成感を得ることで、自分自身の成長にもつながることが分かっています。

生涯にわたる運動習慣の形成4)

青年期にスポーツを楽しむ習慣が形成されることで、成人期や高齢期になってもスポーツを続けやすくなります。それにより、生涯を通じた心身の健康維持に役立ちます。

2. 青年期の運動不足が体に及ぼす影響は?

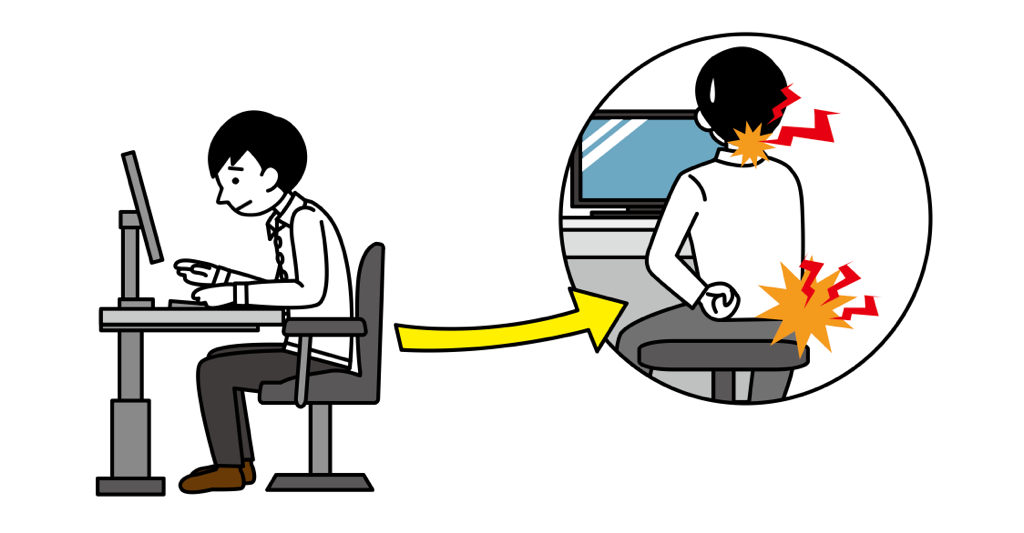

私たちの生活は、社会の変化により格段に利便性が向上しています。これまでは自分で動かないとできなかったことが、自宅のパソコンやスマートフォンで済ませることができるようになりました。便利になった一方で、活動の機会が減ってしまい、筋力や心肺機能などは十分に使われなくなります。そのため、身体機能が低下するという望ましくない影響も生じてしまいます。また、長時間のデスクワークでは姿勢が固定され、首や腰など特定の部位に負担がかかりやすくなります。現在では在宅ワークをする人も増えましたが、通勤時に歩くことや自転車に乗ることによって解消されていた体の疲れや、局所への負担によるコリが蓄積してしまうことも考えられます。

3. どんなスポーツをどれくらいすればいいの?

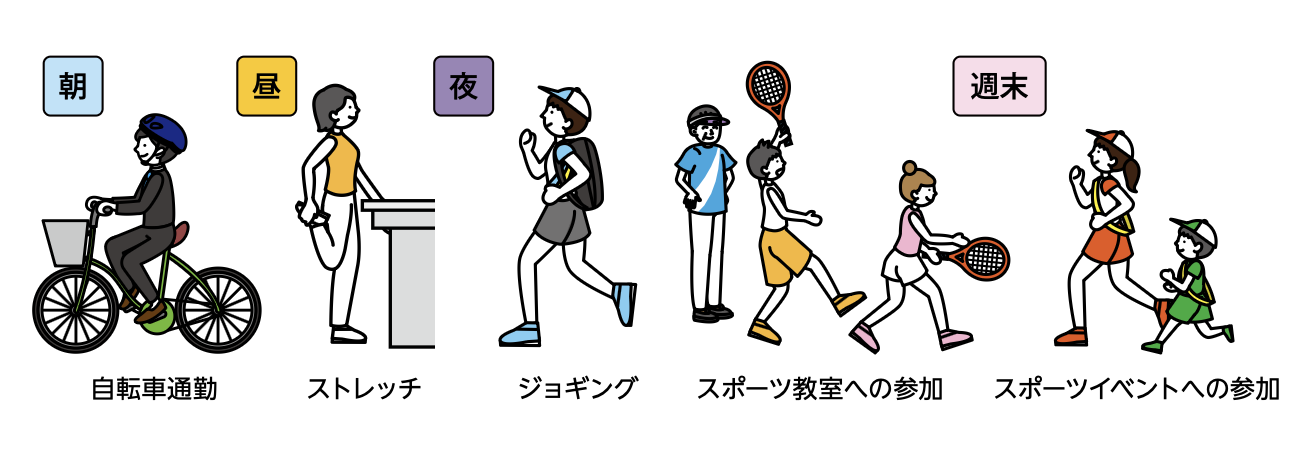

スポーツに取り組むポイントは、今よりも少し多く動くようにすることです。「1日60分以上の汗をかくような身体活動」「1日8,000歩以上」「座位時間はできるだけ減らす」3)という目安はありますが、まずはできることから楽しみながら取り組んでいくことが大切です。楽しみを見出すことで、スポーツの継続や習慣化にもつながり、長期的な健康維持に役立ちます。例えば、通勤時に自転車や徒歩を取り入れてみるのはいかがでしょうか。新しい景色を楽しみながら、自然と運動量を増やすことができます。昼休みに短時間のストレッチやヨガを行えば、心身ともにリフレッシュできるでしょう。退勤後のジョギングでは、新たな仲間ができるかもしれません。週末には友人や家族とスポーツイベントに参加するなど、楽しみながら健康になる方法は無限にあります。地域の体育館やスポーツクラブで様々なスポーツ教室が開催されていますので、活用してみるのもよいでしょう。今よりも少し体を動かすことから始め、その過程を楽しむことで、自然とスポーツが生活の一部になっていくはずです。

4. スポーツ活動のための専門家のサポート

青年期のスポーツ活動を充実させ、安全に楽しむためには、専門家のサポートが大切です。ここで重要な役割を果たすのが理学療法士です。理学療法士は体と運動のエキスパートです。

新しいスポーツを始める際、理学療法士はあなたの体の特徴やこれまでの運動歴を考慮し、最適なトレーニング方法やフォームをアドバイスします。これにより、効果的に技術を向上させながら、ケガのリスクを軽減することができます。

万が一、スポーツ中にケガをしてしまった場合も、理学療法士の専門的なリハビリテーションにより、早期回復と再発防止が可能になります。青年期は、スポーツを通じて人生を豊かにする絶好の機会です。そして、理学療法士は安全にスポーツするための重要なパートナーとなります。

今日から、あなたの生活にスポーツを取り入れ、そして理学療法士のサポートを受けてみませんか? より健康で活動的な人生につながることが期待できます。

壮年期こそ、スポーツで健康寿命延伸!

1. ともに考えよう!私たちのキャリアと健康!

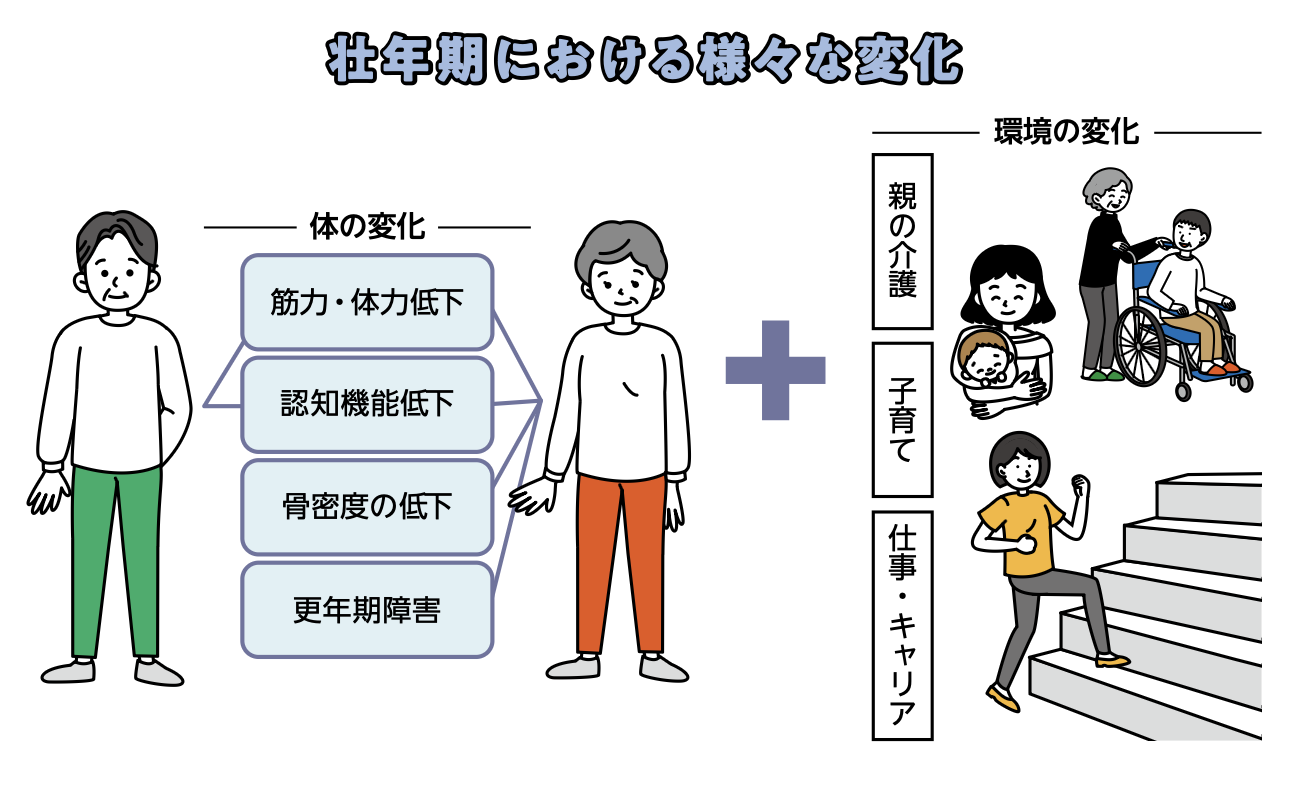

壮年期は概ね40~64歳とされています。働き世代である壮年期は、日々の忙しい仕事、仕事や家庭のストレス、子どもの養育や親の介護などのほか、キャリアの形成においてもいろいろと課題を感じやすい時期です1)。また、日々の忙しさから自分自身の健康管理をついつい疎かにしがちです。さらに若い頃に比べ筋力や体力の低下が生じてくるため、運動習慣をはじめとした日々の健康管理が壮年期の皆さまにも大切になってきます。自分らしく働くこと、またこれから迎える高齢期の健康のためにもスポーツを通じた健康づくりについて考えてみましょう。

2. 壮年期における体の変化と健康

壮年期は、筋力や体力が徐々に低下し、生活習慣病のリスクが高まる時期です。多くの人がデスクワークに従事するこの年代では、座りっぱなしの時間が長くなり、運動や余暇活動の時間を確保することが難しくなりがちです。こうした背景から2023年に国によって掲げられた「健康日本21(第三次)」における指針では、新たに「座っている時間が長くなりすぎないように注意し、じっとせず少しでも体を動かす」ことを推奨しています2)。

歩く、筋トレをする、料理・掃除・洗濯など1日の中で体を動かすことは、疾病や死亡などのリスクを減らすといわれており3)、身近な家族や友人、仲間との交流を図りながら体を動かすことは、健康増進へとつながります。また、親子で一緒にハイキングや運動、スポーツ活動などを楽しむことも大切です。子どもの頃の生活や運動習慣は、成長してからの健康状態に大きく影響を与えます。そのため、親子で体を動かすことの楽しさを体験することで、子どもの将来的な健康づくりにつながっていくことが期待されます3)。最近では、40~50代の運動習慣は老年期の認知症の発症率を低下させるといわれていますので4)、壮年期にぜひスポーツを習慣化していくよう時間を作って取り組んでいきましょう。

3. スポーツを通した健康づくりのご提案!

一般的に、トレーニングは週に2~3回行うことでその効果が得られやすくなります。国の指針によると、からだの代謝改善や減量などを目的に行われる有酸素運動では、ウォーキング(1日8,000歩以上)や汗をかく程度の運動を1日60分以上行うことが推奨されています5)。その際、自分の脈拍の変化を測りながら行うことで、運動による負担の大きさを確認することができます。脈拍は、最近ではスマートウォッチなどでも簡単に確認できるようになりましたが、手首の親指側に指で触れることで測ることもできます。具体的には、15秒間拍動の回数をかぞえて、その数を4倍することで1分間当たりの脈拍がわかります。40歳代では120~145拍/分で週3回以上のウォーキングやジョギング、サイクリング、水泳などに取り組むことが推奨されています5)。運動不足を実感されている方は、まずウォーキングから始めてみましょう。体を動かすことに慣れてきたら、学生時代に取り組んでいたスポーツや挑戦してみたいスポーツを始めてみましょう。スポーツによる体への負担は様々ですので、「昔やっていたから」と過信せずにゆっくりと楽しめる程度から開始して、少しずつ時間や強度を増やしていくと良いでしょう。

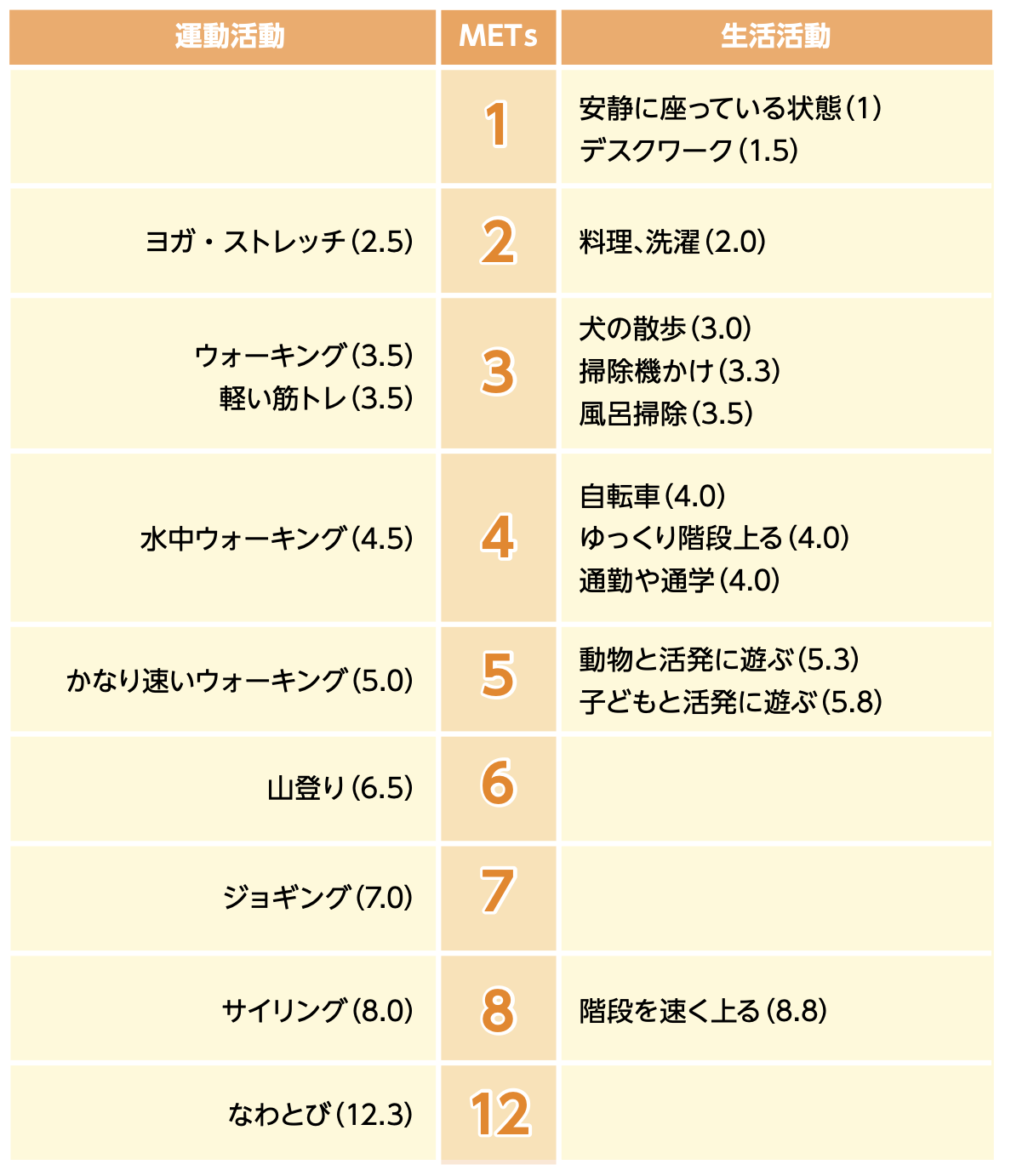

図に示したMETs(メッツ)は身体活動の強度を表す単位で、安静時(横になったり座ったり動いていない状態)を「1」とした時と比較して、何倍のエネルギーを消費するのかを表しています。

例えば、「動物と活発に遊ぶ」、「子どもと活発に遊ぶ」は5~6METsですので、「かなり速いウォーキング」に相当することになります。生活の中でなにげなく行っている動作と意識して取り組む運動が同等程度の活動量となっていることが分かります。また、スポーツは競技として楽しむことで身体活動の向上だけでなく、心理的健康の維持や社会的なつながりができるというメリットもあります。運動不足の解消や健康増進に向けて、自分にあったスポーツを取り入れてみましょう。

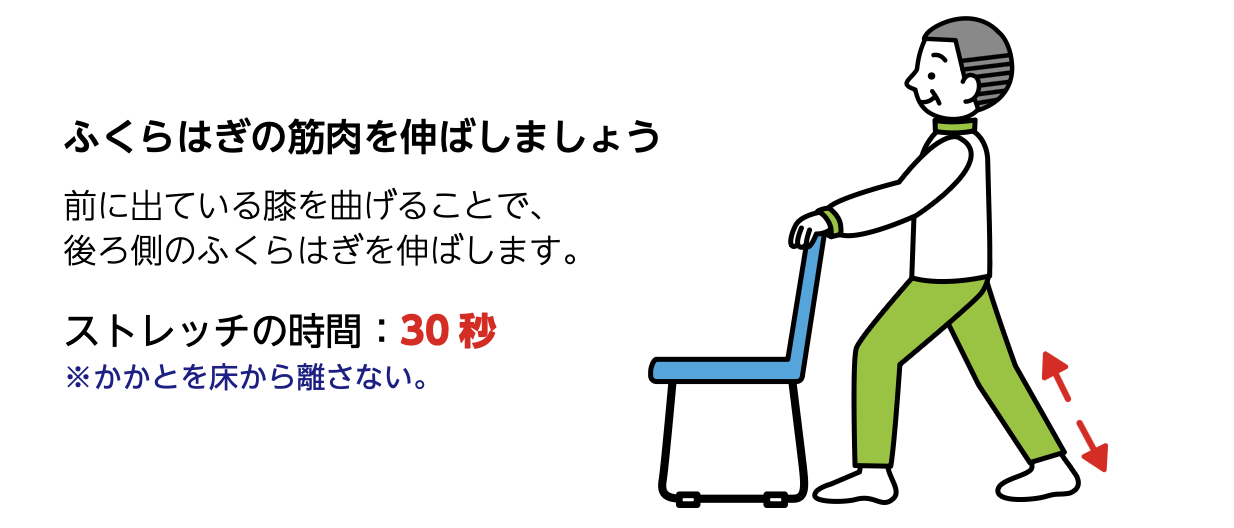

また、壮年期には筋肉や腱の柔軟性が少しずつ低下してきます。そこで、柔軟性改善のためには、ストレッチ運動をおすすめします。例えばふくらはぎの筋肉のストレッチは立った状態で行い、筋肉に心地よく伸びを感じるところで30秒間を2~3セットほど行うと柔軟性の改善効果が得られやすくなります。また、ストレッチをしているときには、息をゆっくり吐きながら行うことで筋肉の伸びをより深め、全身のリラクセーションやストレスの軽減効果を引き出すことができます。

日々慌ただしく運動の時間を確保しづらい方には、「ながら運動」がおすすめです。「歯みがきしながらかかとの上げ下げ運動」、「テレビを見ながら腹筋運動」など、普段の生活に取り入れやすい形で「ながら運動」に取り組むことで心身の健康増進を図っていくとよいでしょう。

いつまでも健康・安全に働くために

1. みんなで守ろう! 職場の安全と健康

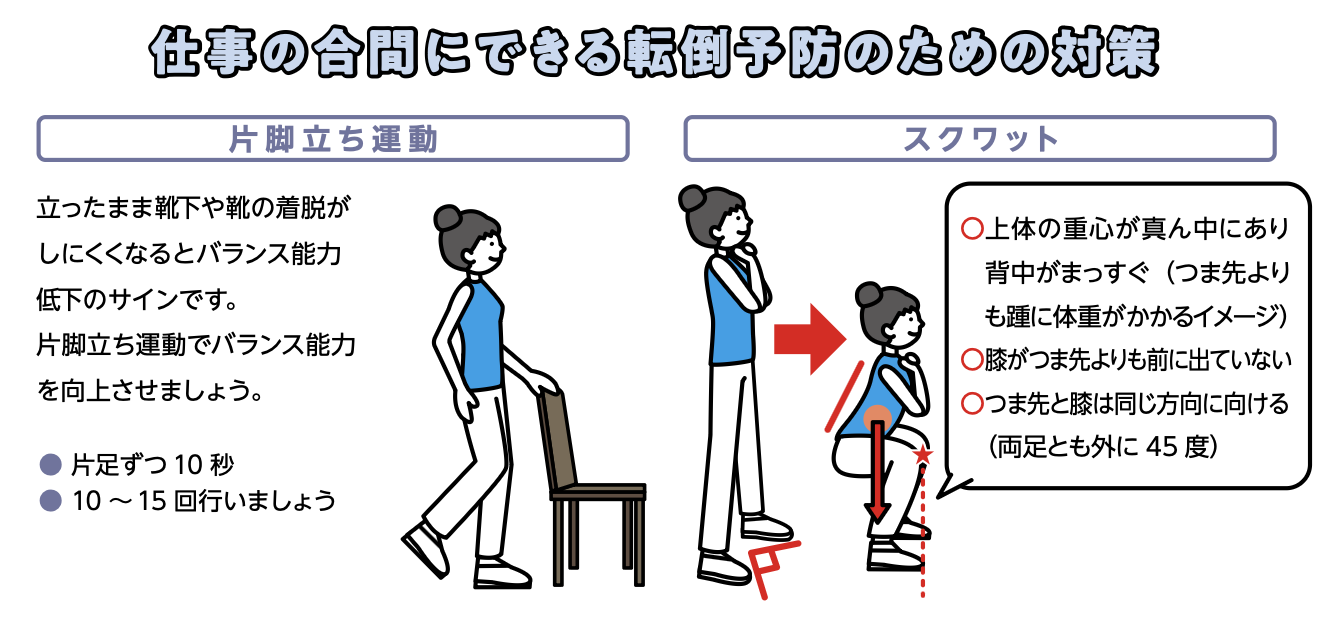

近年、労働災害が増えてきていることをご存知ですか? 労働災害とは、仕事(業務)が原因で、働く人が病気にかかったり、怪我(あるいは死亡)することを言います。厚生労働省によれば、近年、労働災害による死亡者数は減少傾向にあるものの、4日以上仕事を休まなければならないような怪我や病気になる方は増加傾向にあり、その中でも、特に転倒や、腰痛等の無理な姿勢や動作を原因とする事故が多く発生しています。転倒や腰痛は、スーパーの棚卸しや介護の仕事のように体をよく使う業種で特に増加がみられていますが、デスクワーカーでも発生しています。さらに労働災害は、年齢が高くなるほどに増加し、仕事を休む期間も長くなっていることがわかっています1)。

2. 年齢と共に変化する体 ~知っておきたい身体機能の特徴~

労働災害は、作業の方法や作業を行う環境など、様々な要因によって起こります。その中でも、転倒や腰痛等の無理な姿勢や動作によって起こる事故は、環境面だけでなく、個人の身体機能や体の使い方等の要因も関係するとされています。例えば、体の大きい人と小さい人では、作業を行いやすい環境や適切な作業の方法(作業台の高さや、荷物の運び方など)、それらに伴う体の使い方が異なります。また、人は加齢とともに、体の機能が変化してくることは、ご存知かもしれません。例えば個人差はありますが、20歳の時と比べて70歳頃には歩行や階段の上り下りで必要な足の筋力が約3割低下するとされています2)。そして40歳頃から目の見えづらさを自覚する方も多くなります。これらの変化は、転倒のリスクを高めるバランス機能に影響を及ぼす可能性があります3)。

さらに、40代後半頃より、骨の量や密度が低下するということも聞いたことがあるかもしれません。特に50代を超えた女性では、ホルモンバランスの影響により、骨量が急激に低下する4)ため、転んで骨折しやすくなります。このように、年を重ねるとともに、重大な怪我につながるリスクが高まっていきます。ただし、悲観する必要はありません。日常生活の中で体を動かす時間を増やしたり、運動する機会を増やすことで、身体機能を維持することが期待できます。それぞれの仕事内容に適した作業方法や作業環境を取り入れることで、体にかかる負担を軽減し、腰痛などの怪我や転倒などの事故を防ぎ、安全に働くことができます。

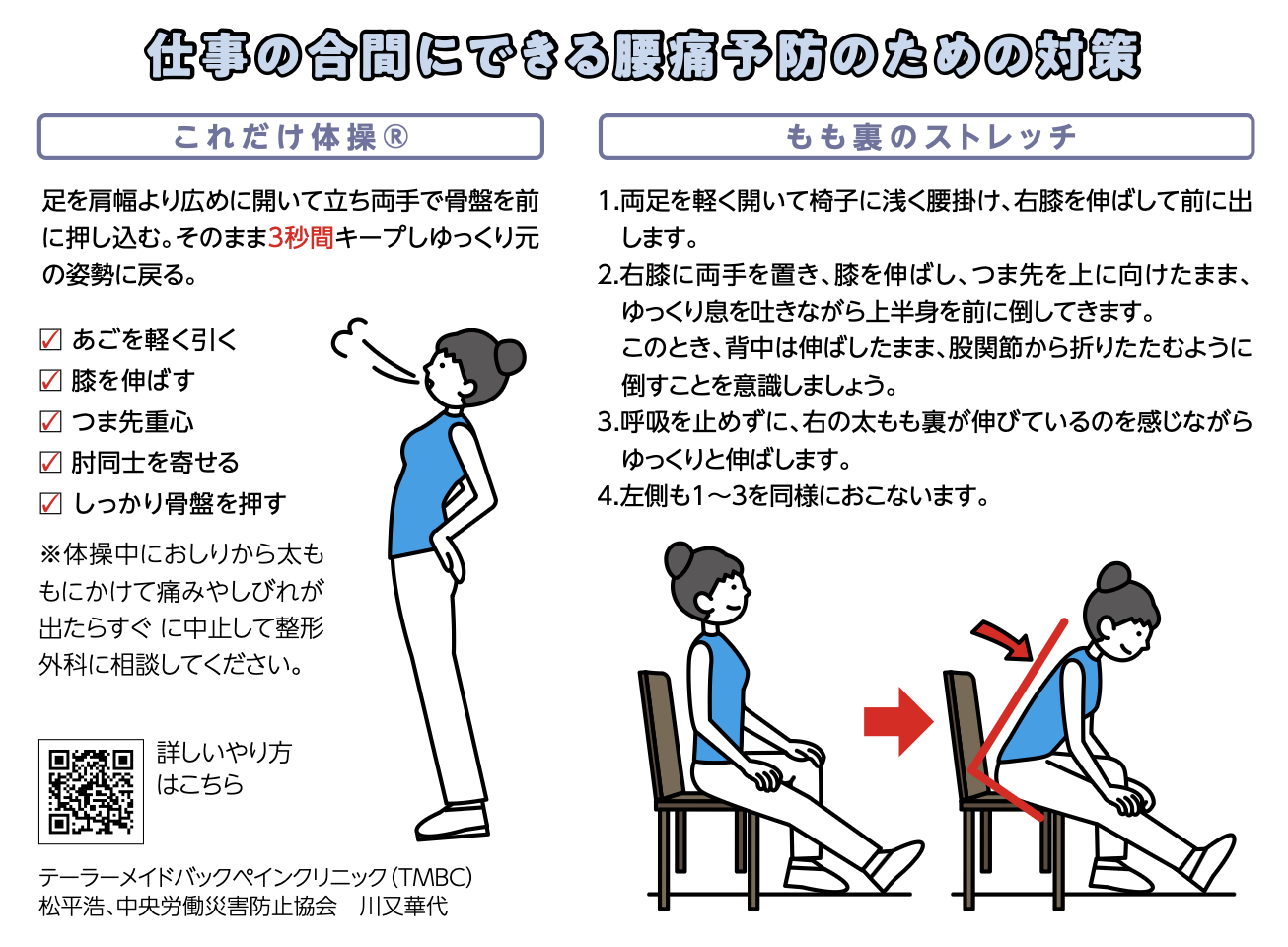

3. 元気に働くための日々のケア ~簡単にできる体操とストレッチ~

ここでは、生活の中に取り入れやすい腰痛・転倒予防のための対策方法をご紹介します。ぜひ仕事の合間などで行ってみてください。なかなか継続するのが難しいという方は、お手洗いに行くタイミングなど「必ず行う日常動作」と一緒に行うことで、習慣化しやすくなります。

いつやるの?(労働災害が発生しやすい時間帯)

転倒や腰痛災害等は、午前中に起こりやすく、始業開始後や10~11時台に注意が必要です。また午後は、集中力が切れやすい昼食後~15時頃に多いことがわかっています5)6)。

これらの時間帯に合わせて、職場で一斉に体操をしたり、一人ひとりがその場でできるストレッチなどを取り入れたり、意識的に休憩することも重要です。ぜひ積極的に取り入れてみましょう。

4. 快適な職場づくり 〜作業方法や環境設定の工夫〜

5S

労働災害が起きにくい快適な職場をつくるためには、「5S:整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ)」という考え方があります6)。どうしても、多くの物が散らかって床に置かれていたり、床が汚れなどにより滑りやすかったりすると、転びやすく、物を運ぶ際にも大変です。

5S を意識して、事故が起こりにくい環境づくりを心がけましょう。

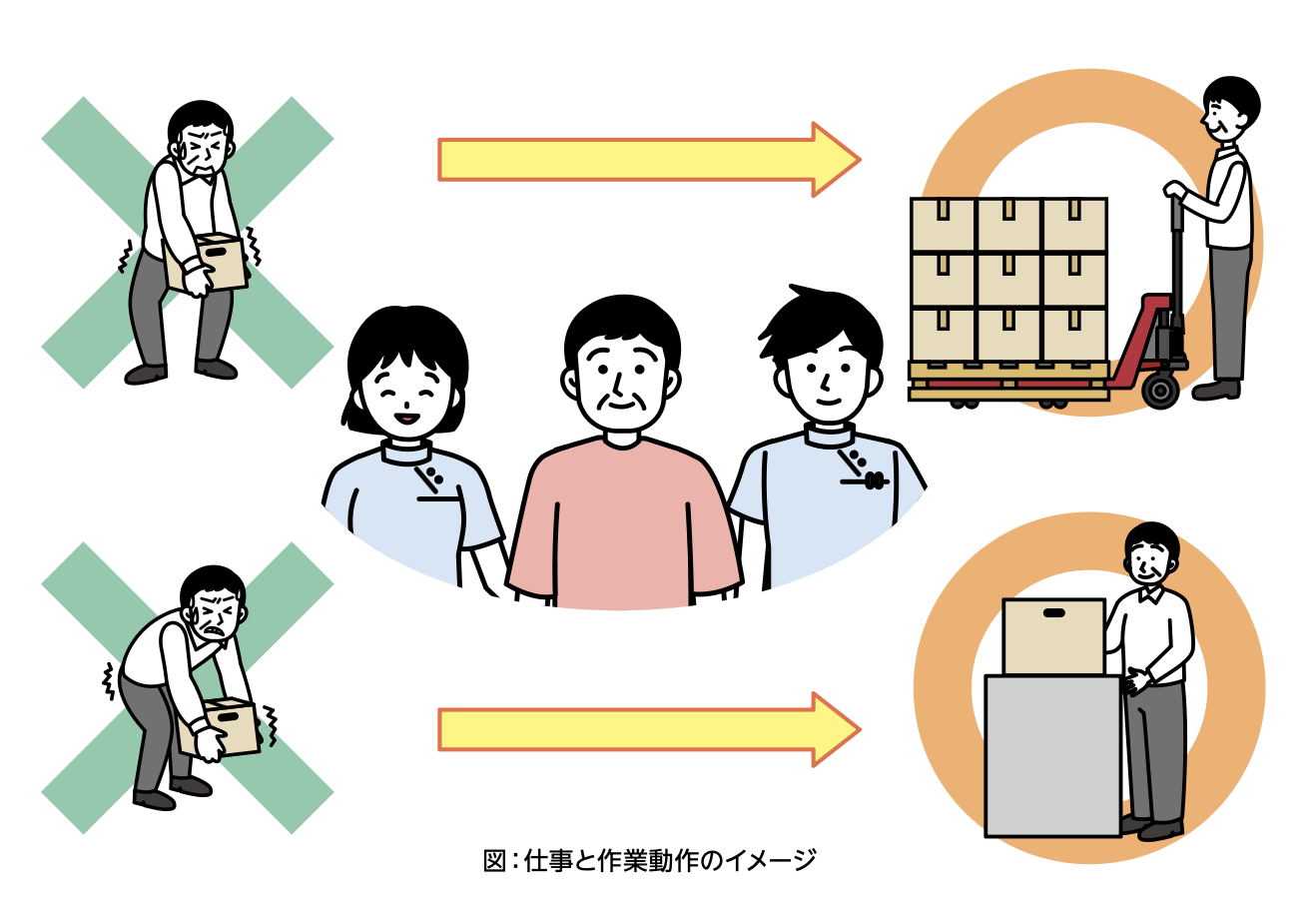

重量物の持ち運び

腰痛予防の基本としては、「原則として、人の力では持ち上げない」という大切な考え方があります7)。摩擦を減らす道具を活用し持ち上げずに滑らす工夫や、特に20kg以上の重量のあるものは2人以上で運ぶなど、できるだけ持ち上げないための工夫を取り入れましょう。

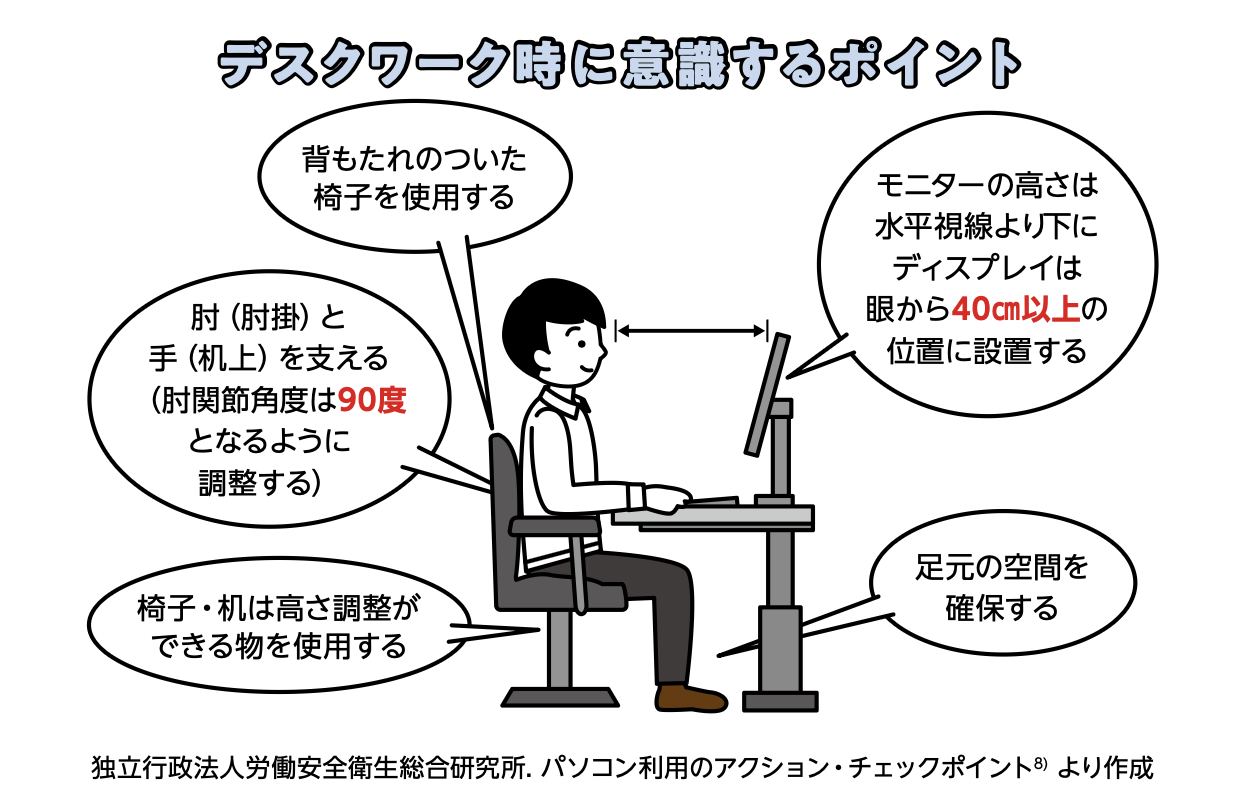

デスクワーカーの作業環境の工夫

デスクワーカーの方は、座りすぎや体格に合わない作業環境で過ごすことによって腰痛や首・肩痛などが生じる恐れがあります。その予防策として、机や椅子、モニターなどを個人の体格に合った最適な環境に整えることで、長い時間作業していても体への負担や疲労の蓄積を軽減することができます。さらに、適切な作業環境は、集中力や作業効率の向上にもつながります。以下のポイントを参考に、ご自身の体に合った作業環境を設定し、毎日の仕事を快適に過ごせるようにしていきましょう。

治療を続けながら働きたい!! ―治療と仕事の両立支援について―

1. 病気になっても働きたい人を応援する社会へ

生産年齢人口の減少や労働力不足が深刻化する中、病気を抱えながら働く人たちの労働力を有効活用することは、社会全体の課題となっています。労働安全衛生法では、事業主に労働者の安全と健康を守る義務が課されており、この中には、病気を持つ労働者が安心して働けるよう、治療と仕事を両立させるための配慮も含まれます。労働者は安全かつ健康に働き、事業主は労働者の安全と健康を守る義務がありますので、両者は協力して「治療と仕事の両立支援」に取り組むことが必要です。

2. 治療と仕事の両立支援って何?

健康な人が治療が必要な病気にかかると、以前と同じように働くことが難しくなる場合があります。ましてや入院することになってしまうと、仕事を辞めて治療に専念したいと思ってしまうかもしれません。しかし、一度仕事を辞めてしまうと再就職が難しくなることも少なくありません。治療を続けながら働きたいと希望を持ち、主治医からそれが可能と判断された人が、安心して働けるような環境の整備が求められています。治療と仕事の両立支援とは、病気や怪我をしても働き続けたいと願う人々が、治療と仕事を両立させ、いきいきと生活を送れるよう、様々なサポートを行う取り組みです。

そして、理学療法士は「治療と仕事の両立支援」をお手伝いすることができます。

3. 治療と仕事の両立支援の対象者

治療と仕事の両立支援の支援対象は、糖尿病、高血圧、心疾患、呼吸器疾患などの慢性疾患、がん、精神疾患(うつ病、不安障害、統合失調症など)、難病、怪我(腰痛・骨折)など多岐にわたります。年齢や雇用形態、企業規模を問わず、治療を続けながら働きたいと希望を持つ、すべての労働者が対象となります。また、疾患ごとの留意事項や具体的な対応策については、厚生労働省が作成したガイドライン1)やマニュアル2)に詳しく示されています。

4. 両立支援制度を活用しましょう! ~申出から支援策の実施まで~

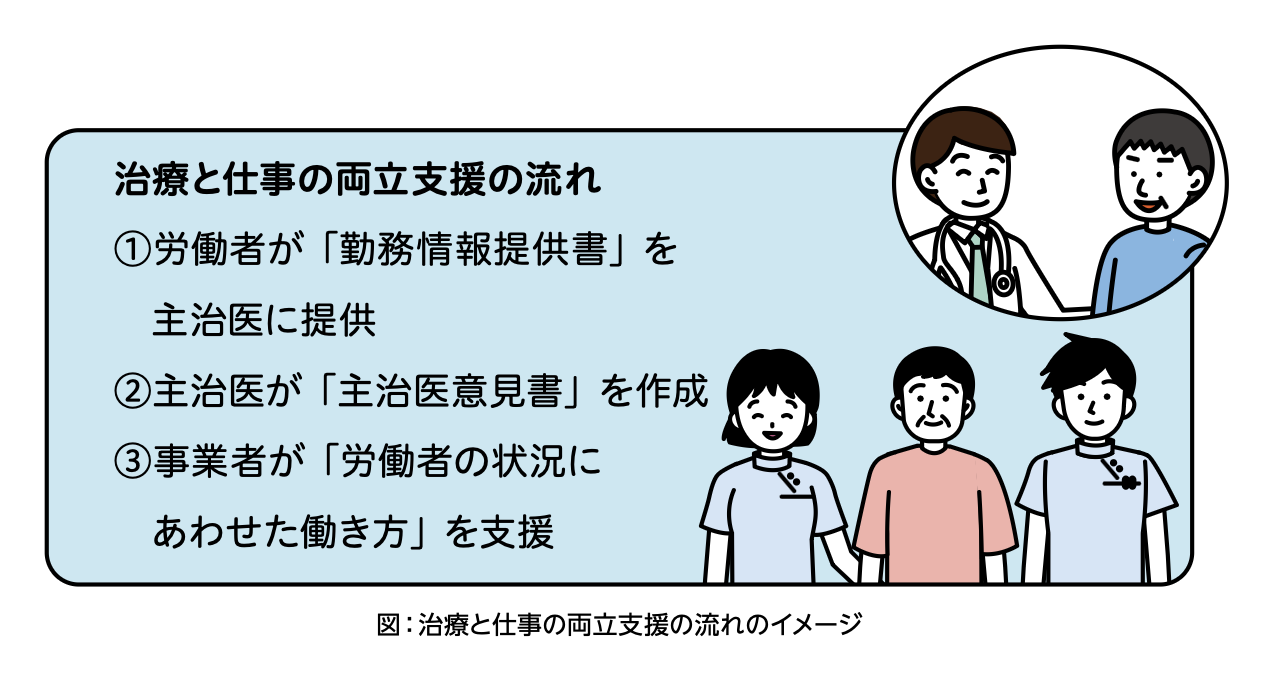

治療と仕事の両立支援は、労働者(患者)本人からの申出が起点となります3)。事業者は、労働者からの申出を受け、両立支援を検討するために必要な情報を収集します。具体的には、①労働者が「勤務情報提供書」などの事業場が定める様式を用いて、業務内容や勤務時間など、自身の仕事に関する情報を主治医に提供します。②その後、主治医は、労働者の症状、治療状況などを総合的に判断し、「主治医意見書」を作成します。この意見書には、退院後または通院治療中の就業継続の可否、望ましい就業上の措置(避けるべき作業、時間外労働の可否、出張の可否など)、その他の配慮事項(通院時間の確保や休憩場所の確保など)が記載されます。③事業者は、主治医意見書を参考に、労働者の状況に合わせた柔軟な働き方を実現するための支援策を検討・実施します。

なお、自ら情報を収集することが難しい場合や、職場のルールが不明な場合は、職場の産業保健スタッフや人事労務担当者あるいは通院先の医療ソーシャルワーカー、看護師、地域の産業保健総合支援センター、保健所等の地域で活動している保健師、社会保険労務士などに相談することも可能です。労働者は、これらの専門家のアドバイスを受けることで、安心して治療と仕事を両立させることができます。

5. 治療と仕事の両立支援における理学療法士の活用

理学療法士は、治療と仕事の両立支援において、労働者の身体機能の評価、個別的な治療としての運動療法の提供、職場復帰に向けたコンディショニング、健康教育、そして心理的なサポートなど、多岐にわたって貢献できます。具体的には、次に挙げる支援をしています。

身体機能の評価

仕事に影響を及ぼす身体機能や動作を客観的に評価します。

運動療法

個別化された治療としての運動療法を提供することで、心身機能の改善を図ります。

職場復帰計画

労働者の状態や職場環境に合わせて、治療と仕事を両立させるために段階的な職場復帰計画を作成し、職場へのアドバイスを行います。

例)がん患者の中年男性が治療を継続しながら、職場と相談して復帰計画を立てる際に理学療法士から身体機能に応じて具体的なアドバイスを受け、一緒に不安に感じている内容について解消する。

健康教育

体の使い方や姿勢指導、健康維持のためのアドバイスを行い、再発防止と生活の質の向上を目指します。

心理的サポート

労働者の不安や悩みを傾聴し、モチベーション向上や治療への協力を促します。

例)病気の治療への不安の訴えに対して、理学療法士と一緒にリハビリテーションを実施する中で、具体的な不安の内容を聴いてもらい、適切なアドバイスなどを通じ、不安の解消や前向きな気持ちを持つことができるようになる。

このように、理学療法士は、単に身体的な回復を促すだけでなく、労働者の心身の状態を総合的に捉え、治療と仕事の両立支援をサポートします。

出典

人生をより豊かに!青年期の生涯スポーツ

1) 厚生労働省. 健康日本21(総論).

https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/pdf/s0.pdf. 閲覧日2024.9.14

2) 経済産業省. 新しい健康社会の実現に向けた「アクションプラン2023」.

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/kenko_iryo/pdf/20230824_1.pdf. 閲覧日20225.1.29

3) 厚生労働省. 健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023.

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001171393.pdf. 閲覧日2024.9.14

4) スポーツ庁. スポーツを通じた健康増進について.

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/kenko_iryo/pdf/003_03_00.pdf. 閲覧日2024.9.13

壮年期こそ、スポーツで健康寿命延伸!

1) 厚生労働省. ワークシェアリング導入促進に関する秘訣集.

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/06/h0630-2a.html. 閲覧日 2024.9.30

2) 厚生労働省. 健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023.

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001171393.pdf. 閲覧日 2024.9.30

3) 丸藤祐子, 他. プラス・テンのエビデンス補強のための文献レビュー.

厚生労働科学研究費補助金 令和3年度分担報告書.

4) 厚生労働省.中高年期の運動の重要性.

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002o6tb-att/2r9852000002o77g.pdf. 閲覧日 2024.9.30

5) 文部科学省.豊かなスポーツライフの指針(参考案).

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/010/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2011/11/28/1313468_6.pdf.閲覧日 2024.9.30

いつまでも健康・安全に働くために

1) 厚生労働省. 第14 次労働災害防止計画.

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001116307.pdf. 閲覧日 2024.11.8

2) 丸山仁司. 老人の評価. 理学療法科学 1997;12(3):141-147.

3) 樋口貴広. バランスの制御:視覚の役割. 理学療法の科学と研究 2019;10(1):103-107.

4) 秋下雅弘. 老化と老年病 予防・治療・医療的配慮の基礎. 東京大学出版; 2020.

5) 独立行政法人労働者健康安全機構安全衛生研究所.

平成30年及び令和元年労働者死傷病報告における業務上腰痛の発生状況に関する報告書.

https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/houkoku/2021_05/lowerbackpain_h30-r01.pdf. 閲覧日 2025.1.14

6) 厚生労働省. 職場のあんぜんサイト.

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/.閲覧日 2024.11.8

7) 厚生労働省. 職場における腰痛予防対策指針.

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034pjn_1.pdf. 閲覧日 2024.11.8

8) 独立行政法人労働安全衛生総合研究所. パソコン利用のアクション・チェックポイント.

https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/houkoku/2007_02/checkpoint_jp/pdf/pasokonriyouno.pdf.閲覧日 2024.9.30

治療を続けながら働きたい!!―治療と仕事の両立支援について―

1) 厚生労働省. 事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン.

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/dl/download/guideline.pdf. 閲覧日 2024.8.26

2) 厚生労働省. 企業・医療機関連携マニュアル.

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/dl/download/manual.pdf. 閲覧日 2024.8.26

3) 厚生労働省. 治療と仕事の両立支援ナビポータルサイト.

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/.閲覧日 2024.8.30