通所介護事業所に対するICTを活用した遠隔での理学療法士の介入効果

研究代表者:河辺 信秀(東都大学・准教授)

KEYWORD: 通所介護 遠隔ICT 遠隔リハビリテーション

1. 概要

(背景)要支援・要介護者の多くが通う通所介護事業所において身体機能の低下を予防し、生活機能を維持するためには理学療法士などのリハビリテーション専門職による介入が必要であるが、その配置は進んでいない。2021年度の介護報酬改定において、通所介護事業所における遠隔ICT技術をもちいた外部のリハビリテーション専門職との連携による機能訓練のマネージメントに対して「生活機能向上連携加算」が認められた。しかし、我が国においては遠隔ICT技術を用いた理学療法効果の十分な検証がなされていない。

(目的)

本研究では、通所介護事業所における遠隔ICTを用いた理学療法士による介入システムを構築し、その効果を判定するという目的を達成するために、次の研究について取り組んだ。

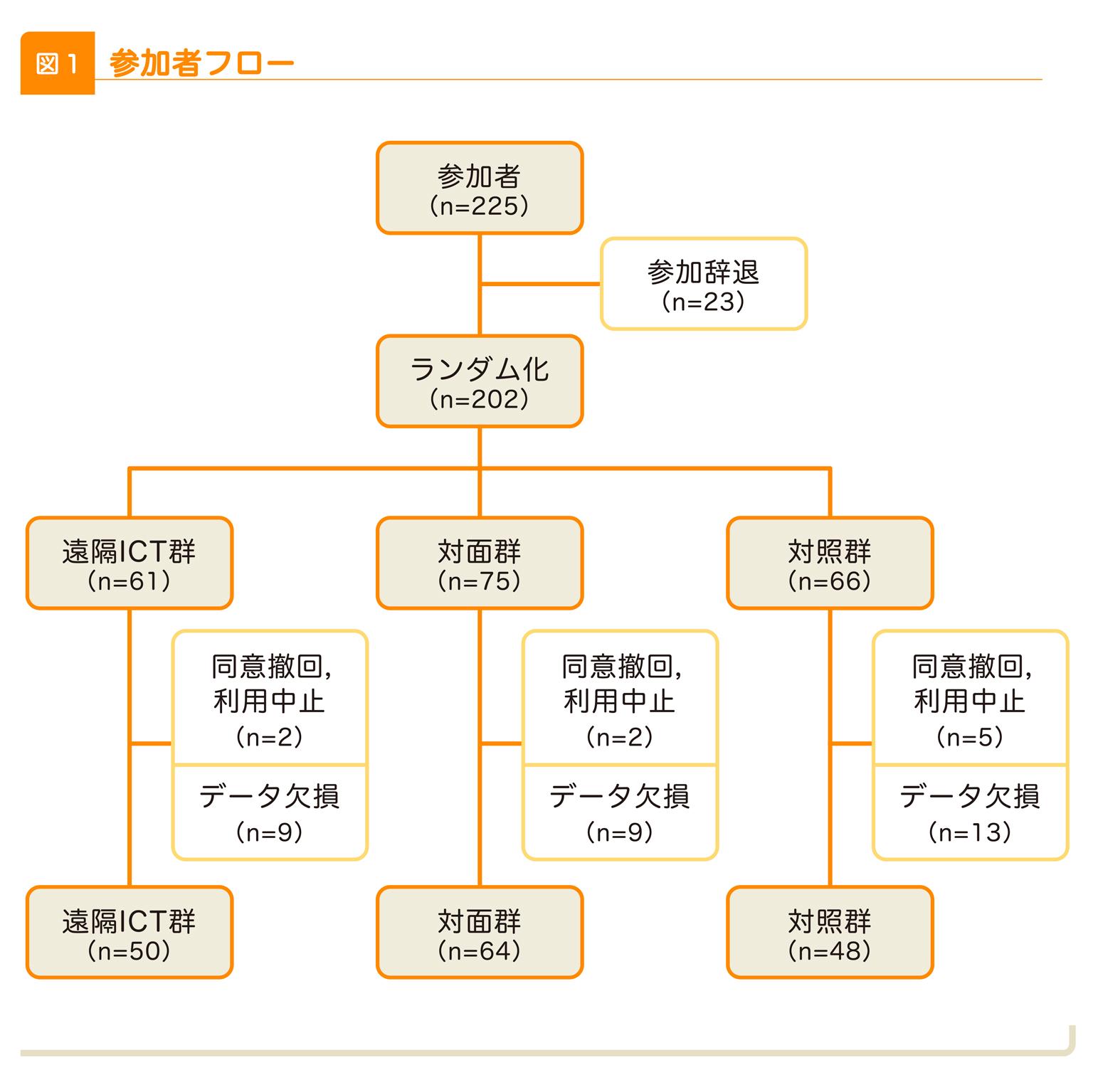

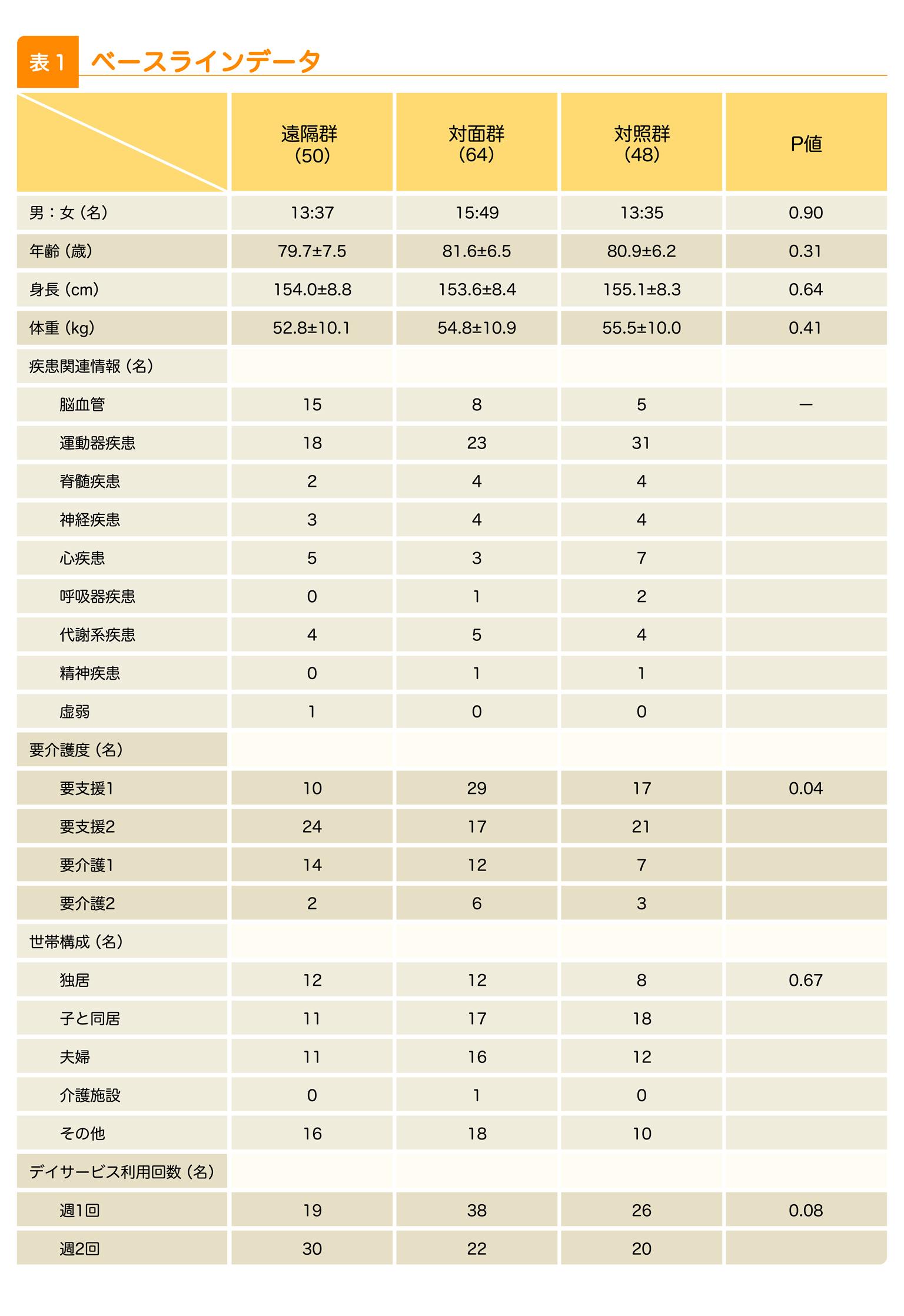

研究: 通所介護事業所利用中の介護認定が要支援1から要介護2の高齢者を対象とした多施設共同ランダム化群間比較試験(RCT)を実施した。参加者は遠隔ICT群、対面群、対照群に無作為に割り付けられ、研究期間は6か月間とした(図1、表1)。

遠隔ICT群:理学療法士がパソコン・スマートフォン上で評価を行い、68種類の運動メニューの中から参加者ごとに最適な組み合わせを作成し、来所ごとに運動メニュー(約15分)を実施

対面群:理学療法士が、対面での運動機能の評価を実施し、運動メニューを作成し、運動を実施

対照群:通常のサービスのみを実施

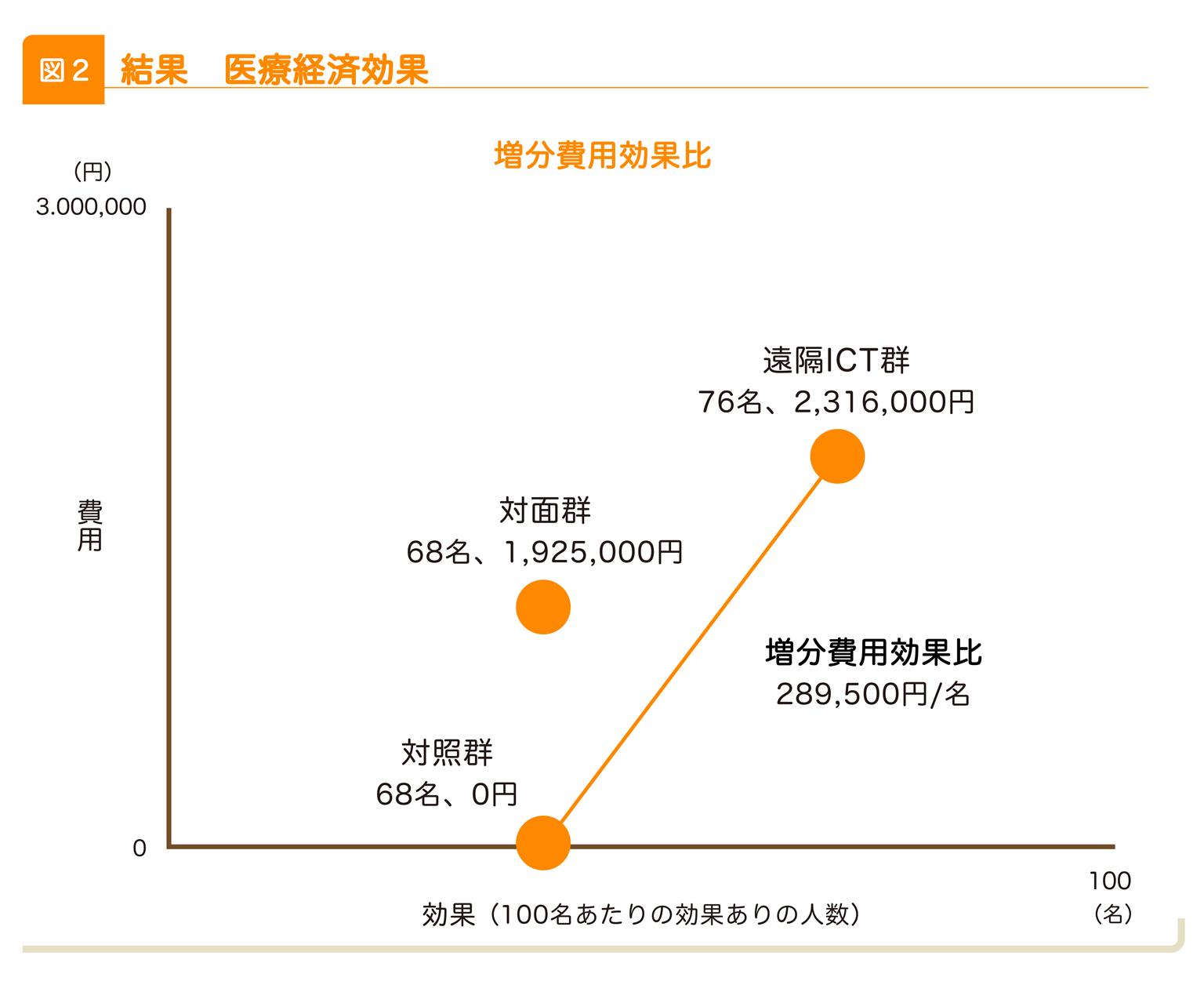

開始時と6か月後に主要評価項目として、TUG(Timed Up & Go)テスト、握力、SPPB(Short Physical Performance Battery)の測定を実施した。副次評価項目としては、老健式活動能力指標、EQ-5D-5L(EuroQol -5 Dimensions- 5Level)、身体活動量としての一日平均歩数を測定した。医療経済評価として、研究参加期間中に生じた医療費、増分費用効果比を算出し比較した。

研究の結果、以下の点について明らかにすることができた(表2、図2)。

・202例が、遠隔ICT群61例、対面群75例、対照群66例にランダムに割り付けされ、解析対象は、遠隔ICT群50例、対面群64例、対照群48例の162例であった。

・各群の臨床的特徴では、要介護度は群間で有意差が認められ、遠隔ICT群で要支援1が少なく、要支援2が多く、対面群で、要支援1が多く、要支援2が少ない傾向にあった。

・主要評価項目では、TUGテスト、握力では差が認められなかった。

・SPPBでは、バランススコアで介入前後に、遠隔ICT群、対照群では差が認められなかったが、対面群は6か月後に有意な上昇がみられた(p<0.05)。歩行スコアでは介入前後で、遠隔ICT群、対面群では差が認められなかったが、対照群は6か月後に有意な低下がみられた(p<0.05)。

・副次評価項目では、老健式活動能力指標、EQ-5D-5L、身体活動量では、差が認められなかった。

・医療経済評価では、医療費は3群間で差が見られなかった。対照群に対する遠隔ICT群の増分費用効果比は、効果の差が8名、費用の差が2,316,000円のため、増分費用効果比は289,500円/名であった。

2. 今後の理学療法士の活用

・通所介護事業所において理学療法士の雇用を増やすという直接的な職域拡大とは異なるが、遠隔ICTによる評価・指導という理学療法士のあらたな活躍の形態を構築できる可能性がある。

・本研究により「遠隔ICTによる理学療法士の評価・指導」に一定の効果が認められたため、より幅広い事業所・利用者に対する理学療法士による評価・助言が行われる可能性がある。

◉モバイル端末などを用いた遠隔ICT技術により、理学療法士が所属していない通所介護事業所においてもリハビリテーション専門職による運動提供が可能となります。本研究では、これらの取り組みが効果を発揮するかを検討しました。

◉その結果、遠隔ICT技術を用いた運動介入が、対面での運動介入と同じ程度の効果が得られることが示されました。特に、歩行機能に関する効果がみられました。