心リハメソッドを基盤に、ICT を活用した地域包括ケアシステムにおける遠隔理学療法プログラムのクラスターRCT による有用性の検証

研究代表者:安 隆則 先生(獨協医科大学日光医療センター・統括管理者)

KEYWORD: 心臓リハビリテーション 遠隔リハビリテーション 通所施設 最高酸素摂取量

1. 概要

(背景)

地域在住高齢者とくに軽度の介護認定者の生活習慣病を是正することが心血管疾患予防と介護度悪化予防に重要である。心臓リハビリテーション(以下、「心リハ」とする。)とは、運動療法と適切な栄養管理、さらにはセルフマネージメントにより構成され、心リハで培ったノウハウは、高齢者の生活習慣改善のために外挿可能である。とくに最高酸素摂取量(PeakVO2)は心疾患の生命予後を規定する重要な因子であり、その向上はすなわち循環器疾患の一次〜三次予防に資する。遠隔理学療法は遠方まで通院されなくても実施できるメリットを有すが、高齢者の機器操作の不良や運動機器の準備が問題となる。また人手不足により十分な運動療法が実施できていない状況もうかがえ、遠隔理学療法を進めるうえでこれらの課題に対する解決策が必要である。

(目的)

本研究では、遠隔理学療法を地域高齢者通所施設との間に実施し、その有効性と安全性を明らかにするために、次の研究について取り組んだ。

研究: 通所介護事業所および通いの場を対象とした多施設共同クラスター無作為化並行群間比較試験であり、20週間の介入期間である。割り付けは施設種別・規模により理学療法介入群と通常群とに割り付けた。介護認定は非該当〜要介護1までの方とした。

両群の実施内容:

・メディカルチェック、身体評価、身体活動量計の貸し出し、リハビリガイドブックと生活記録ファイルの提供。

理学療法介入群:

・中等度強度を含むインターバル運動と週1回ビデオカメラを通じて、理学療法士から直接的に運動および生活指導を実施。

・4週毎に理学療法士と施設代表者とWeb会議を通して、対象者の運動状況を確認。

・施設来所時に血圧、脈拍数、体重を測定し理学療法士へ伝送。一か月間の運動状況を記載した「生活振り返りシート」と今後一か月の運動目標を記した「運動レポート」を提供。

通常群:

通常の通所施設サービス

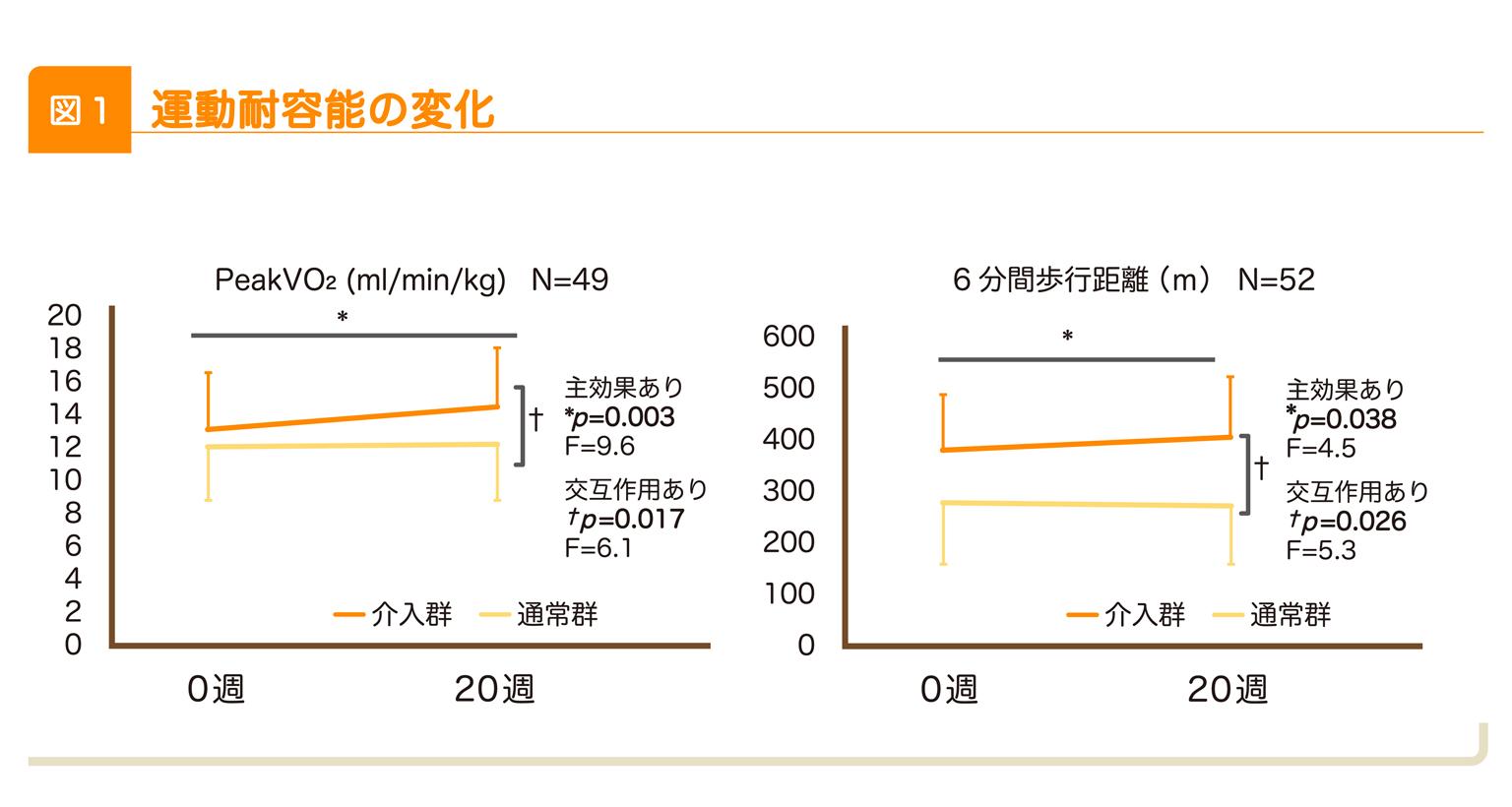

主要評価項目は、心肺運動負荷試験でのPeakVO2と6分間歩行距離とした。

研究の結果、以下の点について明らかにすることができた。

・10施設が参加し5施設で遠隔理学療法が行われた。全例心肺運動負荷試験を含むメディカルチェックを行い、55名(平均年齢80.8±7.5歳)が試験を完了した

・主要評価項目である運動耐容能は、PeakVO2、6分間歩行距離いずれにおいても、理学療法介入群が通常群と比べ有意な改善を示した(図1)

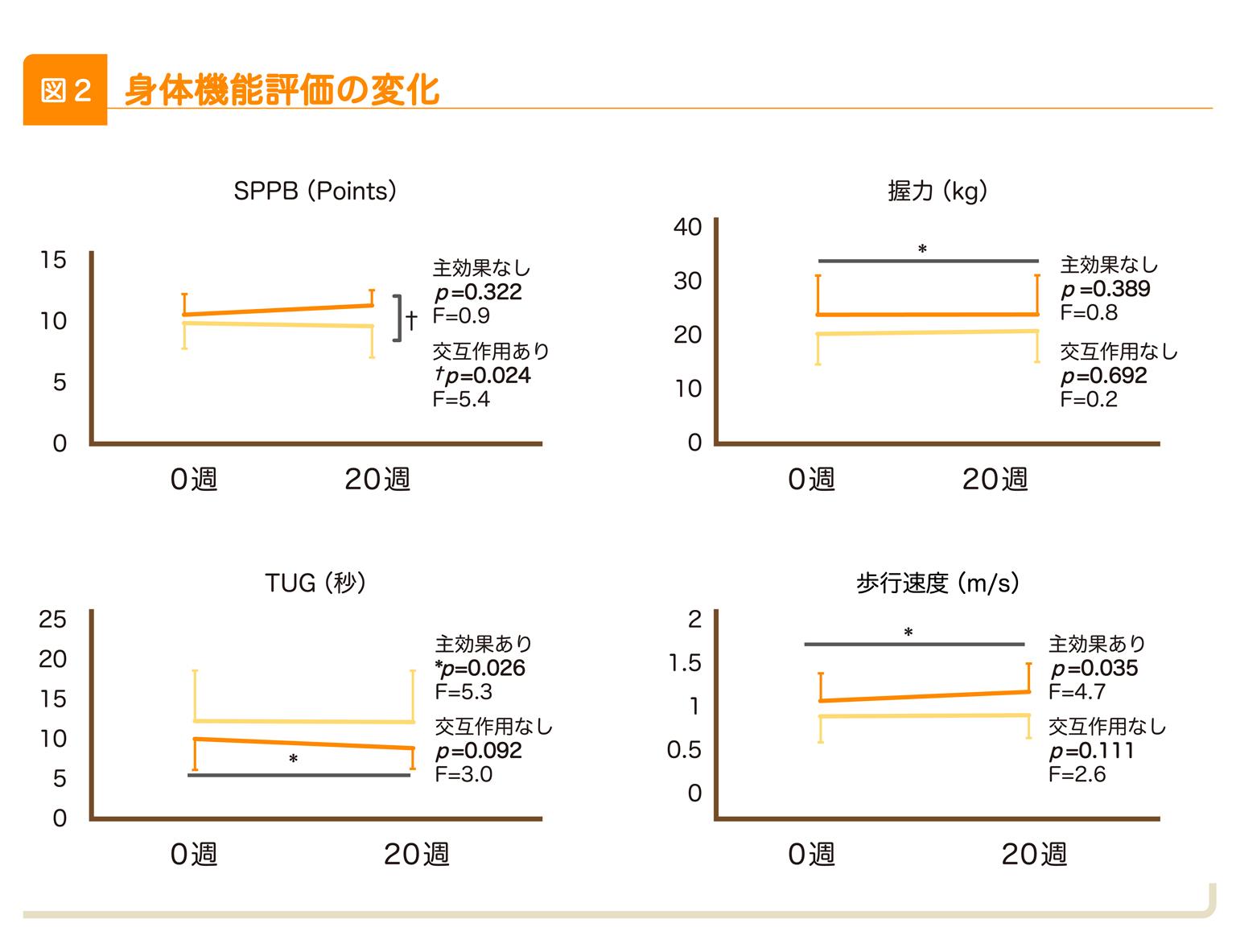

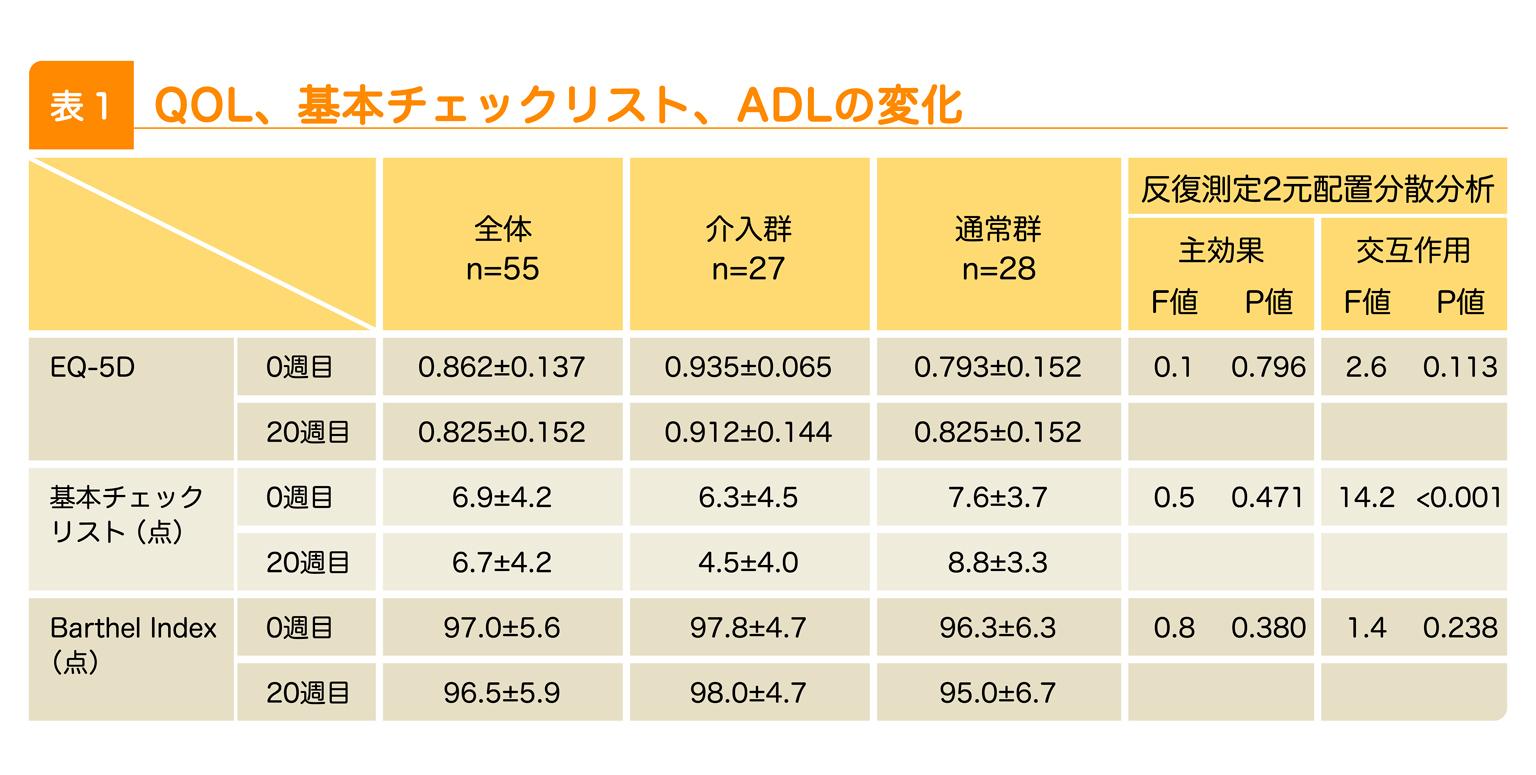

・副次評価項目においてもSPPB、TUG、歩行速度の一部改善と基本チェックリストの改善を認めた(図2、表1)

・介入期間および終了後12週間において有害事象を認めなかった

2. 今後の理学療法士の活用

・地域基幹病院に在籍する理学療法士が、遠隔理学療法という方法で通所介護施設や通いの場に運動実施や指導を提供でき、地域包括ケアシステムにおける新たな活躍の場を創出できる。

・過疎で理学療法サービスが行き届かない地域においても、遠隔ICTを用いることで理学療法士による、効果的で安全な疾病予防プログラムが実践できる。

◉理学療法士が在籍しない「デイサービス」や高齢者のみで運営する「通いの場」において、遠隔で理学療法士が血圧や心拍数などを管理し、運動の指導を行うことで、循環器病予防のために必要な体力の改善を認めました。

◉体力以外にもフレイル予防もしくは改善に役立つ可能性があります。

◉転倒や心疾患増悪などのアクシデントもなく、対象者に合わせて安全に運動が実践でき、今後過疎地域や理学療法のサービスが十分ではない地域においても安全で効果的な理学療法を提供できることを目指しています。