内部障害患者の急性期病院退院後の再入院予防を目的とした標準化在宅理学療法プログラムの構築〜遠隔診療を用いた急性期病院・地域期間の一体化〜

研究代表者:北井 豪(国立循環器病研究センター/神戸市立医療センター中央市民病院)

KEYWORD: 心不全 再入院予防 在宅理学療法プログラム

1. 概要

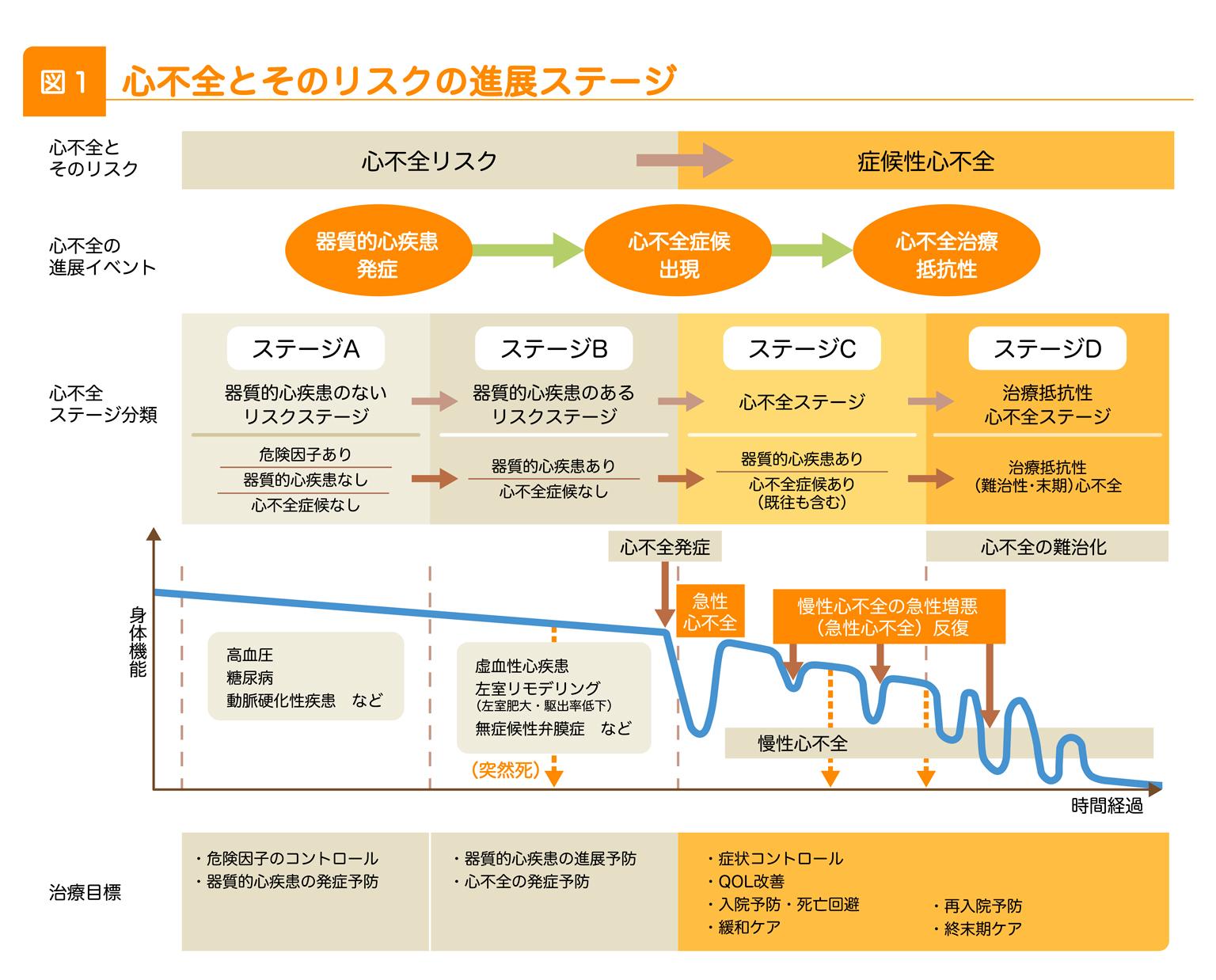

本邦において、心不全患者は増加の一途を辿っており、2030年には130万人に達すると推計されている。また、誤嚥性肺炎を含む肺炎が死因の第3位であり、総死亡者数の10%弱を占めている。その大多数が65歳以上の高齢者であり、高齢者肺炎に対する治療・介入が喫緊の課題とされている。心不全患者や肺炎患者は、増悪による入院を繰り返すなかで、運動耐容能や身体機能の低下をきたすとされており、再入院の予防および入院期間における運動耐容能や身体機能の低下を予防することが必要である(図1)。

また、これまで、都道府県医療費適正化計画において、予防・健康づくりが重視されてきた。しかし、健康寿命が延びたとしても平均寿命も延長し、基本的には有病期間の延びをもたらしており、「健康寿命の延伸」に加えて「不健康な期間の短縮」が重要となっている。したがって、これまでの平均寿命と健康寿命の差を縮める1次予防を中心とした政策に加えて、この有病期間の重症化予防や再入院予防など2、3次予防の取り組みが求められている。

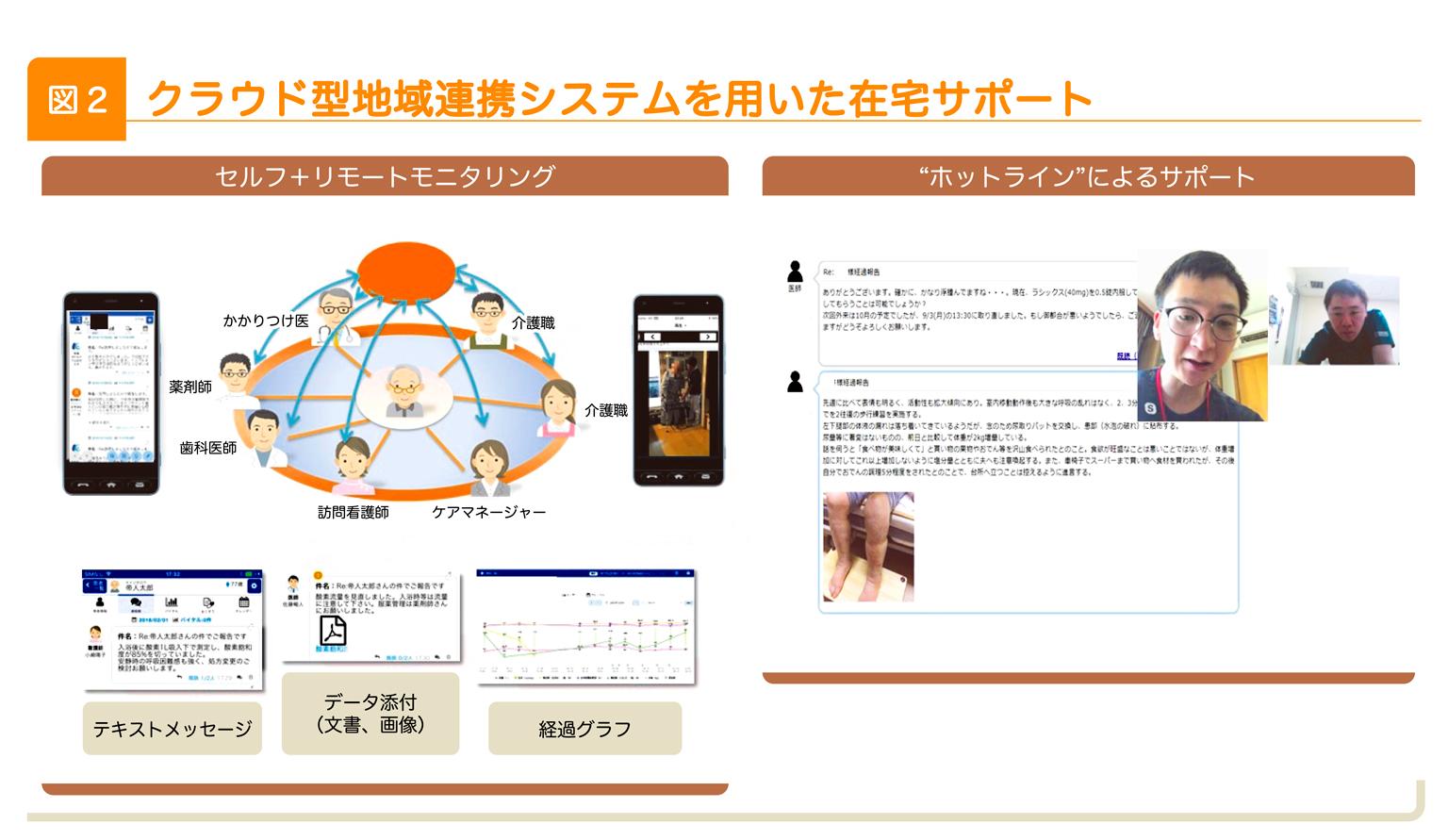

本研究では、急性期退院後の在宅リハが、心不全で入院した高齢患者の死亡率と再入院を減らすことができるかどうかを検証するという目的で、遠隔診療を用いて急性期病院と地域機関が一体化して取り組める標準化在宅理学療法プログラムの構築に取り組んだ(図2)。

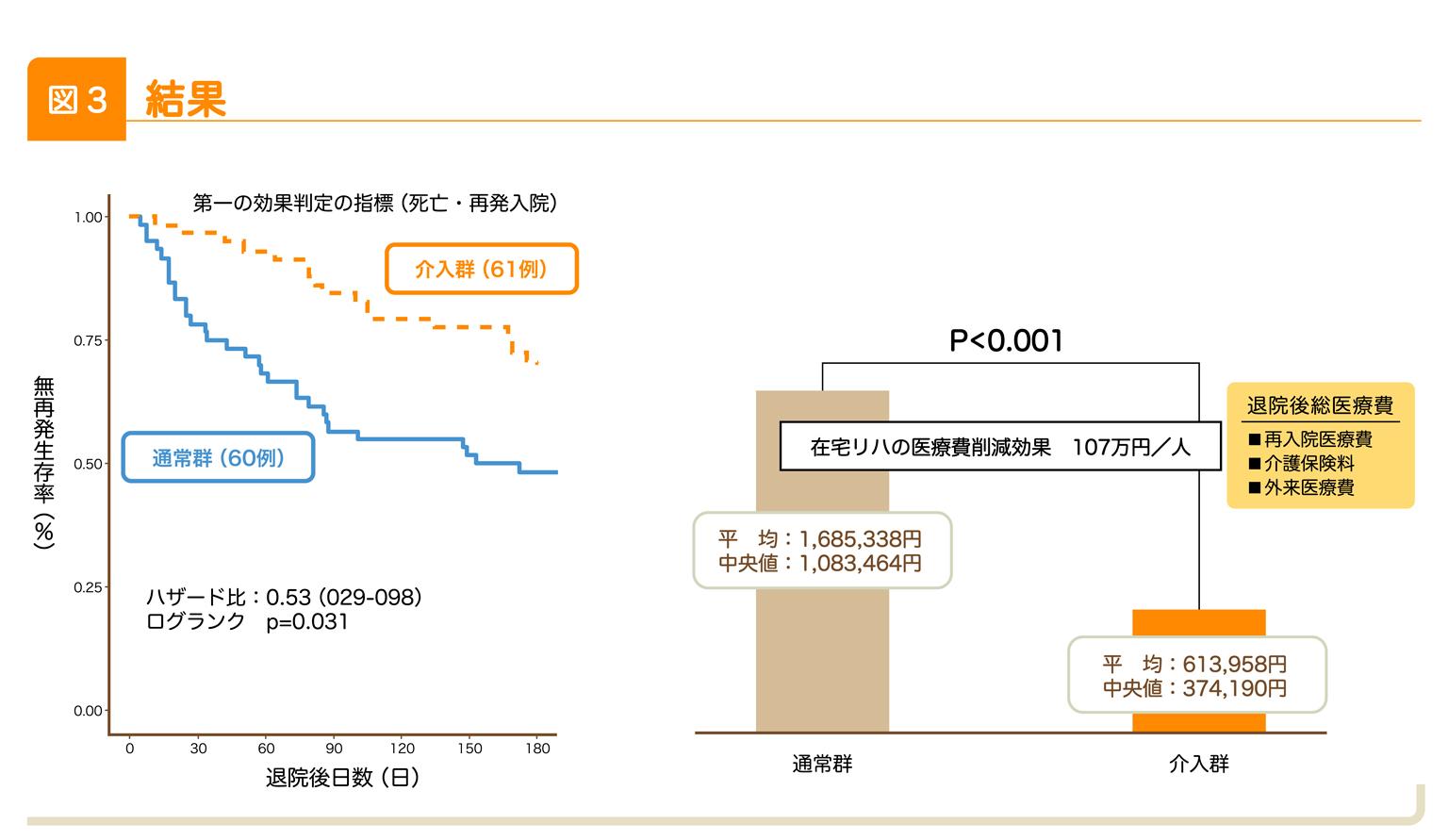

単施設の無作為化比較試験で、心不全のために入院した高齢患者が、在宅リハ介入群または通常群のいずれかに1:1で無作為に割り当てられた。第一の効果判定の指標は、退院後180日以内のすべての原因による死亡または再入院であり、第二の効果判定の指標は、退院後の総医療費、生活の質(QOL)、および退院後180日での身体機能の変化である。 2018年から2020年の間に合計121人の患者が介入群(n = 61)と通常群(n = 60)に無作為化された。

研究の結果、以下の点について明らかにすることができた。

年齢の中央値は82歳で、67%が女性。左心室駆出率の中央値は49.7%で、心不全の重症度を表す血液中のNT-proBNP値は6,622 pg/mlであった。中央値185日間の追跡期間中に、44人の患者が死亡または再入院となったが、在宅リハ介入群は、通常群と比較して、死亡または再入院が少なかった。さらに、リハ介入は医療・介護費の削減(1患者あたり、180日で107万円)と6分間歩行距離の増加(運動耐容能の改善)が認められた。退院後の包括的なリハ介入は、心不全で入院した高齢患者の死亡・再入院の減少、退院後の医療・介護費の削減、および身体機能の改善をもたらした(図3)。

この試験により、急性期から在宅に至るまでの継続的な理学療法が、患者の予後と生活の質の改善、医療・介護費用の抑制に寄与し、健康寿命の延伸に貢献する可能性が示された。

2. 今後の理学療法士の活用

入院を契機に日常生活動作(ADL)が低下し、退院後もリハビリテーションが必要となる高齢患者において、急性期病院では在院日数短縮の圧力が強まっているため、介護保険等の準備が不十分なまま退院を余儀なくされることがあり、その結果、再入院率の上昇と医療費増大を招いている。

この課題を解決するためには、急性期病院退院後の患者に対するリハビリテーションの継続を可能とし、地域におけるリハビリテーションの連携を強化することが重要である。特に、生活期においてリスク管理を行い、再入院を予防するための医療・介護の連携がカギとなる。急性期病院で重症化リスクの高い患者を適切にスクリーニングし、在宅や生活期につなげる仕組みを整えることが急務である。

また、高齢者に多く見られる多疾患併存のケースでは、基礎疾患の管理や運動、食事、服薬指導など生活全般にわたる指導が在宅の介入においても重要であり、これらの知識をもつ理学療法士の人材育成が不可欠である。

さらに、急性期病院は退院後もITを活用して回復期および生活期の理学療法士と密に連携し、研修センター的な役割を果たす体制を構築するべきである。回復期病院は地域全体で医療と介護の質を向上させるため、教育的機能をもちながら、地域のハブとして患者を包括的に支える役割を担うことが望ましい。

このように、理学療法士は、急性期から生活期まで一貫したリハビリテーションを提供し、地域との連携を通じて高齢者の健康寿命を延ばすために重要な役割を果たすことが期待される。

◉日本は2025年に超高齢社会を迎え、後期高齢者人口が2,180万人に達する見込みです。高齢化が進むなか、複数の病気を同時に抱える「マルチモビディティ」のリスクが高まり、これに対応するため、国は医療体制を見直し、リハビリテーションに重点を置いた政策を進めています。特に85歳以上の高齢者は、75歳以上に比べ要介護リスクが倍増するため、理学療法士は臓器の連携を考慮した複雑なリハビリプログラムを提供する役割が求められています。

◉今回の研究では、高齢心不全患者を対象に、退院後の再入院を防ぐためのリハビリプログラムを導入しました。このプログラムは病院と地域の医療機関が連携し、患者が自宅に戻った後もサポートを続ける仕組みです。

◉121名の患者を対象にした試験では、在宅で理学療法を受けたグループで再入院や死亡のリスクが低く、1人あたりの医療費・介護費が約107万円削減されました。また、体力も向上し、6分間歩行距離が改善されました。この研究の成果により、健康寿命を延伸し、介護負担の軽減にも貢献できる可能性が高いことが示されました。

◉この成果は肺炎や脳血管疾患、頸部骨折など、他の疾患にも応用できる可能性があります。また、OECDの研究では介護人材を移民に依存するのは難しいとの指摘があるなか、リハビリの強化によって要介護者を減らすことができる可能性があります。