9月21日はアルツハイマーデー!理学療法士と一緒に認知症について考えよう!

9月21日は「アルツハイマーデー/認知症の日」、9月は「世界アルツハイマー月間/認知症月間」です。

1994年、国際アルツハイマー病協会が、世界保健機関(WHO)と共同で、9月21日を「世界アルツハイマーデー」と制定しました。この日を中心に、アルツハイマー病等に関する認識を高め、世界の患者と家族に援助と希望をもたらす事を目的として、認知症の啓蒙が実施されています。また、9月は「世界アルツハイマー月間」として、様々な取り組みが行われています。

日本においては、2024年1月1日に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」により、9月21日を「認知症の日」、9月を「認知症月間」と定められています。

認知症の方が自分らしく、希望をもって日々の生活を送れるように、理学療法士はご本人やご家族を支援していきます。

本会も「オレンジライトアップ」で認知症支援を呼びかけます

オレンジ色は認知症支援の色とされています。9月21日を中心に、全国各地のランドマークや庁舎等をオレンジ色にライトアップします。2024年度も本会はオレンジライトアップに参加して認知症支援を呼びかけます。

昨年のライトアップの様子

1.認知症とは?

認知症とは、脳の神経細胞の働きが低下することで記憶や判断力が低下し、日常生活や人との関わりに支障をきたした状態をいいます。認知症の予防には、定期的な運動やバランスの良い食事、活動的なライフスタイルが有効であることが分かっています。

※詳しくは、3.認知症を予防しよう!でご紹介する理学療法ハンドブックをご覧ください。

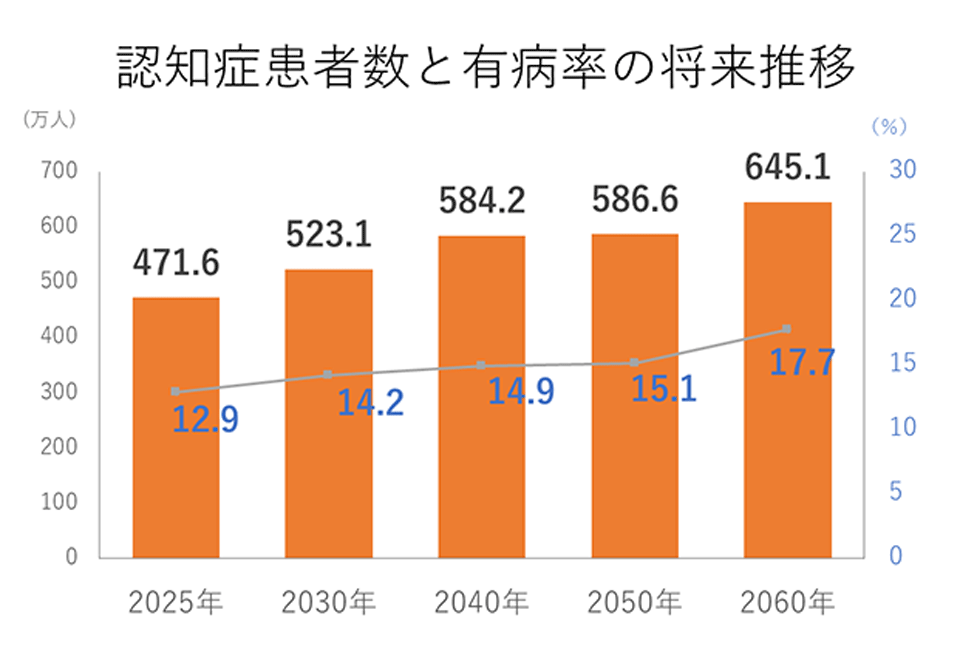

2.認知症の将来推計

2022年の4地域(久山町、中島町、中山町、海土町)から得られた性年齢階級別の認知症有病率が一定と仮定した場合、2050年には、586.6 (95%CI 552.8-620.5)万人の認知症者数が推計されています。これは、65歳以上人口の5.65人に1人にあたります。

※有病率:集団内で疾患を有する割合

※2022年の4地域(久山町、中島町、中山町、海士町)から得られた認知症の性年齢階級別有病率が2025年以降も一定と仮定して推計

※2025年以降の性年齢歳階級別人口分布の出典:国立社会保障・人口問題研究所、日本の将来推計人口:性年齢階級別人口分布・出生中位(死亡中位)推計

出典:「国立大学法人九州大学.認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究 報告書.令和5年度老人保健健康増進等事業(厚生労働省)」(2024年9月3日に利用)をもとに公益社団法人日本理学療法士協会が作成

3.認知症を予防しよう!

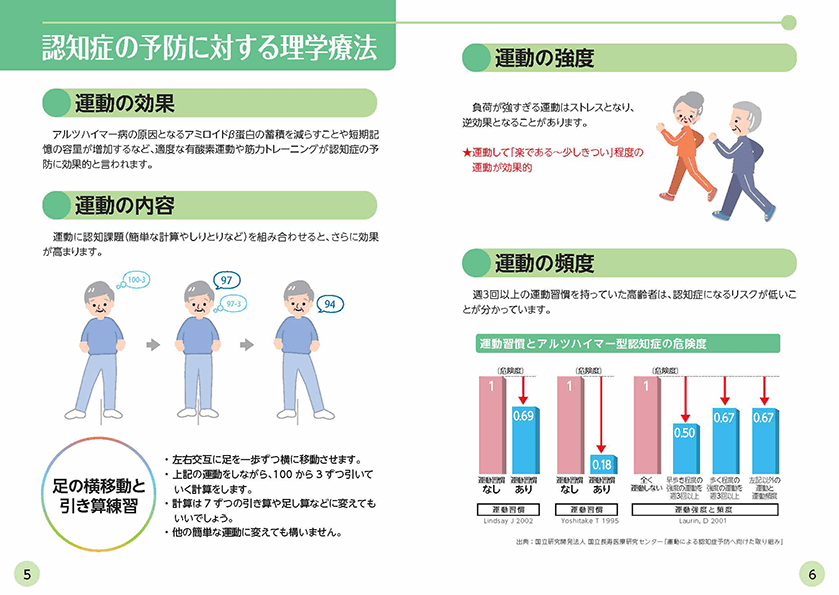

認知症予防への運動効果

運動による認知症予防の効果について、以下のような研究結果が示されています。

- 運動習慣がある高齢者は、認知症になるリスクが低い

- 認知症や軽度認知障害がある日本人高齢者に効果がある

- 有酸素運動は軽度認知障害の海馬容積を増加させる

運動は、論理的記憶・認知機能・運動機能の改善、脳の萎縮の進行抑制、記憶力の向上を促し、認知症予防に効果があるとされています。

また、認知症者は非認知症者よりも転倒のリスクが約8倍になると言われています。認知症者の転倒予防も必要です。

理学療法士にできること

理学療法士は、以下のような介入等を通して、認知症予防のためにサポートを行うことができます。

- 運動プログラム・認知トレーニングを含む複合的介入による、認知機能低下の予防

- 合併症などのある高齢者に対する運動時のリスク管理

- 転倒予防

- 運動介入による身体機能への有益な効果と医療介護費用の低減

認知症・認知症予防への運動の効果や、認知症のために理学療法士ができることについて、さらに詳しく知りたい方は、こちら

お役立ち情報のご紹介

- 『理学療法ハンドブックシリーズ8認知症』

本会では、認知症について特集した冊子『理学療法ハンドブックシリーズ8認知症』を発行しています。認知症のセルフチェックや、認知症の種類、予防に効果的なトレーニングなどを掲載していますので、ぜひご覧ください。

- 毎日に笑顔をプラスするWEBメディア「リガクラボ」

本会が運営するWebメディア「リガクラボ」では、認知症に関する記事を公開しています。2023年には、認知症のセルフチェックや運動療法、静岡県理学療法士会の取り組みをご紹介しています。その他にも自分でできる認知症の気付きチェックリストなど認知症に関連する記事を公開していますので、こちらもぜひご覧ください。

早期発見で進行を遅らせよう!認知症の知識と予防策

【第5回】全国の都道府県理学療法士会をご紹介:「認知症を予防しよう!コグニサイズで明るい未来を!!」静岡県理学療法士会

交流の場のご紹介

「認知症カフェ」は、認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合うことができる場所です。認知症の方だけではなく、誰でも訪れることができるのが特徴です。

地域の状況に応じて、様々な団体・施設により実施されています。認知症カフェは、全国8,182箇所(※)で運営されており、最寄りの地域包括支援センターに問い合わせたり、インターネットで検索するなどで探すことができます。

※2022年度時点

4.本会の取り組み

⑴理学療法士による国際貢献

・日本式認知症予防の普及 シンガポールへの人材推薦

本会の国際事業として、シンガポールへ人材を推薦する活動を実施しました。2017年8月に初めて理学療法士を現地へ派遣するにあたり、本会にて人材を推薦し、日本式の認知症・介護予防がシンガポールで展開されました。現地では、コグニサイズと呼ばれる、身体運動と認知課題を組み合わせた認知症予防を目的とした運動介入の普及に取り組み、2019年3月には、他の医療グループに影響を及ぼす存在へと大きく成長しました。

シンガポールでは、現在も認知症・介護予防として二重課題運動プログラムが実施されています。

・人材育成事業 カンボジア人材育成

国立国際医療研究センターが実施する厚生労働省の医療技術等国際展開推進事業を受託し、リハビリテーション専門職人材育成支援を本会の国際事業として2019年から2022年の4年間行いました。

その取り組みの一つとして、認知症ケアやそれらに関連するリハビリテーションの知識を教材にまとめ、知識、技術指導を行いました。その他にも、感染症対策や他分野の教材もまとめ、TOT(Training of trainers)の体制を整備しました。

⑵理学療法士の質向上への取り組み 「軽度認知障害理学療法ガイドライン」を公表

本会会員を中心に1,400名を超える専門家のもと発行した科学的根拠に基づく『理学療法士ガイドライン第2版』の中で、一般社団法人日本予防理学療法学会による「軽度認知障害理学療法ガイドライン」を公表しました。臨床で働く理学療法士が、本ガイドラインを活用して質の高いサービスが提供できるよう努めています。

本ガイドラインは理学療法士のみならず広く国民が利用できるよう、日本理学療法学会連合のホームページで公開されています。

※ガイドラインは現在、一般社団法人日本理学療法学会連合が著作権を保有しています。

引き続き本会は、職能団体として認知症等の健康に資する研究活動の推進を行い、国民の皆さんの医療・介護・保健・福祉の増進に寄与します。

⑶2025年度予算概算要求に向けて

本会は、「生涯現役地域づくり環境整備事業」の事業目的に「地域高齢者のウェルビーイング(個人や社会のよい状態)に資する住民主体の活動を推進すること」を要望しました。この背景には、地域高齢者をはじめとするすべての人々がイキイキとした生活を送れるように、「よい」状態を維持し、生涯活動を持続できることを目的としています。

2022年の4地域から得られた認知症の性年齢階級別有病率が2025年以降も一定と仮定した場合、2060年には、軽度認知症が645.1万人になること※1が見込まれており、今後さらに高齢者や認知症に対する認知機能低下の予防や身体づくりは重要性が増すことが想定されます。運動は認知機能低下の発生に対して、有意かつ保護効果を持つことや認知症に対する身体機能にも有益な効果がある事が示唆されています。そのため、理学療法の視点で身体づくりをサポートし、住民主体の活動促進とウェルビーイング向上に繋げられるように、引き続き政府に要望を行っていきます。

※1 「国立大学法人九州大学.認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究 報告書.令和5年度老人保健健康増進等事業(厚生労働省)」(2024年9月3日に利用)をもとに公益社団法人日本理学療法士協会が作成